Практики письма и градиент публичности в цифровой среде. Эссе-синопсис.

Современное поэтическое письмо существует в условиях постоянной видимости. Каждый текст, каждое слово, набранное в заметках, может потенциально стать публичным. Социальные сети, блоги и цифровые платформы превращают личные записи в формы самопредставления, а акт письма — в публичный перформанс. В результате граница между приватным и публичным размывается: дневник становится высказыванием, а высказывание — частью сетевой паутины, где автор теряет контроль над собственным текстом.

Возникает вопрос: Как цифровая среда трансформирует отношение автора к приватности и публичности в поэтическом письме, и как это влияет на его идентичность и само понятие текста?

Это исследование обращено к этому новому состоянию поэтического письма. Его цель — описать и измерить, как интерфейсы и режимы видимости переконфигурируют поэтическое письмо и авторскую субъектность: где проходит комфортная зона приватности, как меняется тон при расширении аудитории, какие механики повышают вероятность публикации. Исследование стремится показать, что поэтическое письмо сегодня — это не изолированный акт творчества, а сложная цепочка взаимодействий между автором, интерфейсом и аудиторией. В цифровую эпоху письмо переходит из замкнутого акта самовыражения в процессуальную, сетевую практику, приобретает перформативный характер, а граница между приватным и публичным становится подвижной. Текст становится пространством постоянного становления, в котором приватность и публичность образуют не противоположности, а непрерывный диапазон состояний.

С одной стороны, цифровая среда демократизирует письмо и делает его доступным, но с другой — она меняет прежние формы интимности, делая личное «прозрачным». Граница между интимным и публичным больше не чёткая линия, а градиент, который регулируется социальными платформами, алгоритмами и внутренней самоцензурой автора. Цифровое письмо создаёт новые формы взаимодействия между человеком, текстом и технологией. Оно требует пересмотра привычных понятий, таких как автор, искренность, приватность, текст.

В исследовании будут затронуты три аспекта:

1. Исторический контекст

В античности автор воспринимался не как независимый творец, а как проводник божественного или коллективного голоса. Эпоха Возрождения утвердила фигуру автора-гения, обладающего уникальной творческой индивидуальностью. Модернизм превращает письмо в пространство саморефлексии и сомнения. Постструктурализм совершает поворот: философы утверждают, что автор перестаёт быть источником истины, превращаясь в функцию письма и рассматривают «фигуру автора» как конструкцию, зависящую от институций, жанров и власти. Цифровая эпоха возвращает фигуру автора, но уже в иной конфигурации: автор становится узлом в сети отношений между текстами, интерфейсами, алгоритмами и читателями. Здесь автор уже не «владеет» текстом, а соучаствует в его становлении, которое продолжается в алгоритмах социальных сетей. Письмо становится коллективным процессом производства смысла, распределённым между людьми и машиной.

2. Культурная динамика

Цифровая культура делает письмо текучим и множественным: оно легко перемещается между форматами и уровнями видимости, балансирует между уязвимостью и дистанцией, между искренностью и осознанием публичности. Цифровое письмо — это публичная интимность, где момент самовыражения уже вплетён в структуру видимости. В этой точке поэтическое письмо становится перформативным действием, а не просто выражением внутреннего.

3. Философия текста

Если Мерло-Понти рассматривал письмо как продолжение тела, а Фуко — как «практику себя», то в постгуманистических подходах текст перестаёт быть только человеческим высказыванием. Он становится объектом со своей агентностью, участвующим в создании реальности. Текст больше не принадлежит автору, он живет собственной жизнью, взаимодействует с алгоритмами и сетевой средой. Таким образом, письмо в цифровую эпоху — это не просто коммуникация, а взаимодействие между человеком, медиумом и технологией. Оно создаёт новые формы субъектности, в которых человек и техника со-производят смысл.

Современный автор существует в «режиме фрагмента»: тексты распределены по заметкам, файлам, социальным сетям, сторис. История письма распадается, а процесс теряется. Это приводит к потере связи с самим актом творчества, к ощущению отчуждения от собственного письма.

Можно предположить, что в условиях избыточной публичности возникает новая форма одиночества, но не из-за отсутствия аудитории, а, напротив, из-за её постоянного присутствия. Когда каждый текст потенциально открыт взгляду других, исчезает зона тишины и приватности, где раньше рождался черновик, и письмо превращается в акт самопредъявления. «Одиночество в публичности» становится не просто метафорой, а понятием, обозначающим противоречие между видимостью и внутренней замкнутостью современного автора.

Разрабатываемый сервис отвечает именно на этот запрос — он создаёт пространство для непубличной работы с текстом, где можно сохранять, пересматривать и осмыслять процесс письма. Это не платформа для публикаций, а цифровой блокнот, возвращающий поэту автономию и возможность работать в собственном темпе. Сервис фиксирует «письмо как событие» — со всеми его версиями, артефактами и ритмами, помогая восстановить связь между внутренним и внешним, между мыслью и текстом.

В этом смысле проект становится не только утилитарным инструментом, но и ответом на культурную ситуацию эпохи, где внимание постепенно смещается от внешнего результата к внутреннему процессу — от демонстрации к осмыслению, от постоянного присутствия к осознанной тишине.

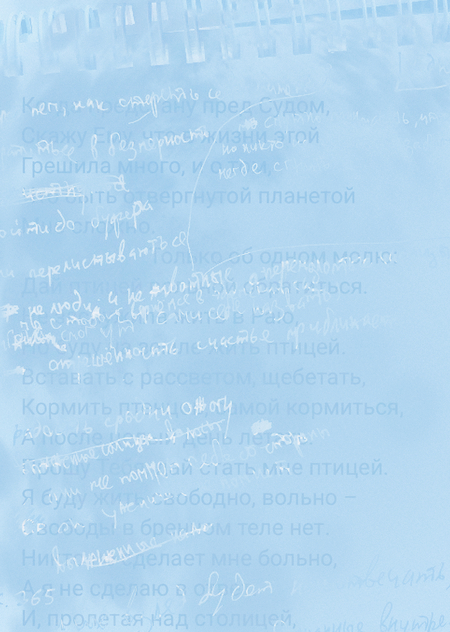

Визуальное исследование, сопровождающее проект, направлено на осмысление градиента публичности как эстетического и философского явления: как текст движется от интимного к открытому, от неоформленного к опубликованному, и как этот переход влияет на форму, ритм и интонацию письма.

Список литературы:

1. Барт, Ролан. Нулевая степень письма. — Москва: Ad Marginem, 1994.

2. Эко, Умберто. Открытое произведение. — Санкт-Петербург: Симпозиум, 2006.

3. Мерло-Понти, Морис. Феноменология восприятия. — Санкт-Петербург: Наука, 1999.

4. Барад, Карен. Агентный реализм: как материя становится важной. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2022.

5. Харауэй, Донна. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2020.

6. Латур, Бруно. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. — Москва: Издательство Высшей школы экономики, 2014.

7. Латур, Бруно. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные ещё большими усложнениями. — Москва: Издательство Института Гайдара, 2017.

8. Харман, Грэм. Четвероякий объект: метафизика вещей после Хайдеггера. — Москва: Strelka Press, 2017.

9. Харман, Грэм. Объектно-ориентированная онтология: новая теория всего. — Москва: Strelka Press, 2020.

10. Брайант, Леви Р. Демократия объектов. — Москва: Strelka Press, 2018.

11. Медникова, А. Гипосубъект Т. Мортона как новый образ человека. — В: Философский журнал, № 4 (2020).

12. Вахштайн, Виктор. Социология вещей. — Москва: Издательство Высшей школы экономики, 2018.

13. Логос. После алгоритмов. — Москва: Издательство «Логос», 2023.