Проект «Синие носы против Татлина», 2014

Когда русский авангард стал самым импортируемым арт-брендом, который все принялись эксплуатировать, художник Шабуров и его напарник по группе «Синие носы» Мизин решили противостоять этому. Надо не формы копировать, но постигать смыслы и пытаться применить их в новых условиях!

Первой мишенью для переосмысления стал Владимир Татлин. Оказалось, именно он, а не Малевич был главным русским авангардистом. Просто от Малевича осталась куча картин, а идеи Татлина были нереализуемы.

Татлин стал предшественником промышленного дизайна, бионики и много чего ещё.

Татлин придумал «башню Татлина» — одновременно здание правительства и памятник Октябрьской революции. Но какие современные события достойны памятников? Развал СССР? ГКЧП? Приватизация? Реформа РАО ЕЭС?

Татлин ушёл от плоской картины к рельефам «из реальности», они же «материальные подборы». Но только что теперь реальность и какие материалы ещё не освоены художниками? Глянцевые журналы? Книжки про Сталина или Николая II? Пенсионерские слёзы и таблетки? Молодёжные мемы и гаджеты? Не очень понятно.

Тем не менее для выставки в РОСИЗО Шабуров с Мизиным составили дюжину конструктивистских памятников и новых «материальных подборов».

Александр Шабуров и Вячеслав Мизин у дома, где находилась мастерская Владимира Татлина. Москва, ул. Верхняя Масловка, 9. 2025

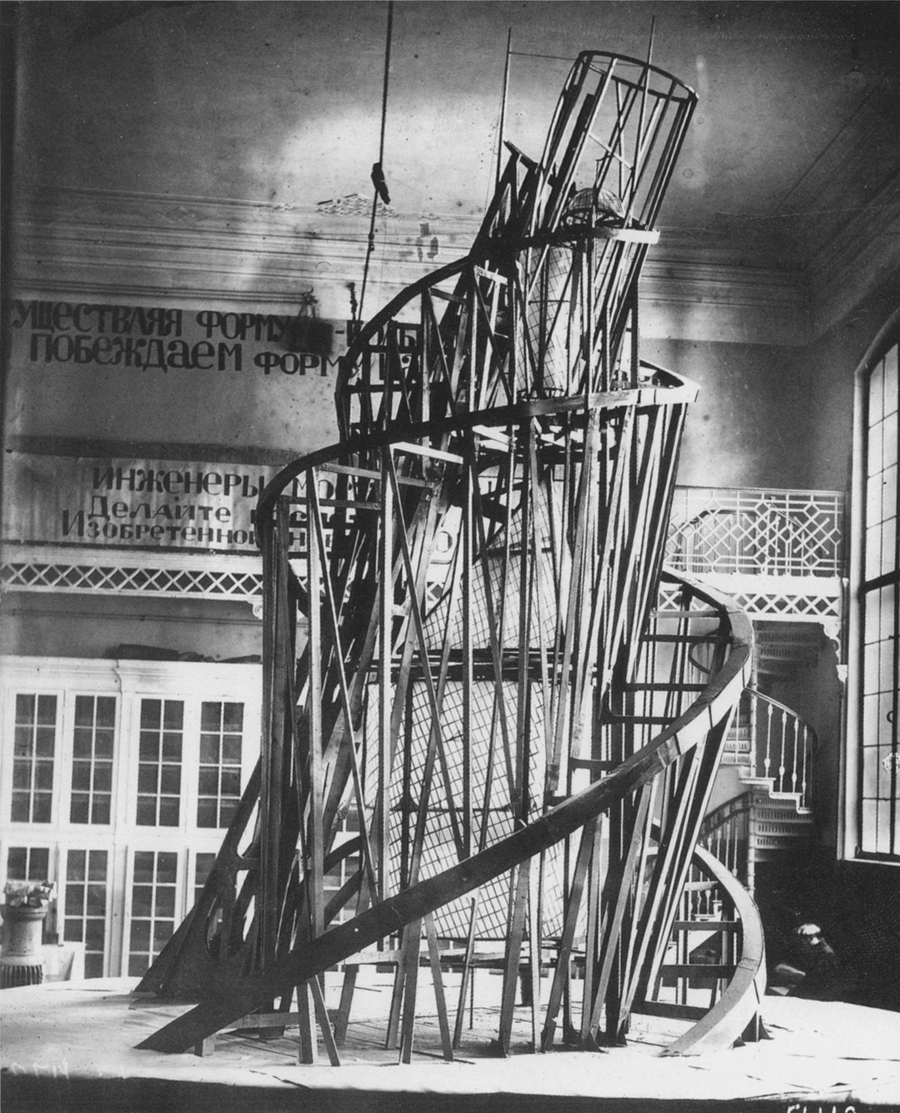

Владимир Татлин. Памятник III Коммунистического интернационала. Модель. 1919

Владимир Татлин. Контррельефы (Материальные подборы). 1913–1916

Эскизы выставки в РОСИЗО

Александр Шабуров ОТ КВАДРАТИКОВ К РЕАЛЬНОСТИ

«Долой татлинизм!» Владимир Татлин

«Мы можем обнаружить в его созданиях мысль, которой сами его наделяем, и реконструировать эту мысль по образцу нашей». Поль Валери

ПОКАЯНИЕ

Пока мы не собрались сделать выставку о Татлине, я ничего толком про него не знал. Считал его смешным лопухом. А оказалось, Татлин был большого роста и периодически поколачивал Малевича, представлявшегося мне доселе главным героем русского авангарда.

Почему так? Малевич малевал картины, которые висят во многих музеях, а от Татлина почти ничего не сохранилось.

ТАТЛИН

Владимир Евграфович Татлин родился 16 (28) декабря 1885 года в Москве и жил в районе Петровского парка. В 4 года у него умерла мать, и он переехал с отцом в Харьков. Отношения с мачехой не заладились, и Татлин сбежал юнгой на торговое судно, ходившее по маршруту Одесса — Варна — Стамбул — Батум — и обратно.

Якобы от этого во всех работах Татлина — S-образные «формы сложной кривизны», напоминающие паруса и развевающиеся на ветру ванты. Что, понятно, бредни искусствоведов. Тогда же он якобы «наблюдал полёт птиц». Ну наблюдал и наблюдал.

После того, как Татлина «за неуспеваемость и неодобрительное поведение» выгнали из МУЖВЗ (Московского училища живописи, ваяния и зодчества), он закончил Пензенское художественное училище. Летом подрабатывал матросом и мальчиком при иконописцах и театральных декораторах.

В Москве подружился с Михаилом Ларионовым, лидером авангардной молодёжи. Выставлялся с группами «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Ларионов ввёл его в суть стилистической проблематики того времени.

Самым прогрессивным трендом был «неопримитивизм», параллельный французскому «фовизму» и немецкому «экспрессионизму». Но на пятки уже наступал «кубизм», уподоблявший видимый мир прямоугольным формам. Ларионов вещал:

— Бороться пора не против Репина и Бенуа, а против Сезанна и Пикассо!

С Ларионовым Татлин поссорился и открыл собственную студию на Остоженке, 37, где занимались групповым рисованием моделей. Называл это «аналитическим искусством». Заявлял:

— Поставим глаз под контроль осязания!

В 1914 году Сергей Чехонин позвал Татлина в Берлин с выставкой народных промыслов в качестве кобзаря-бандуриста. Бандуры тот делал сам, одна из них ныне хранится в Музее музыкальной культуры имени Глинки.

Из Берлина Татлин заехал в Париж посмотреть на Эйфелеву башню и якобы познакомиться с Пикассо. По легенде, пробрался к нему в мастерскую. Просился в ученики, предлагал себя в качестве слуги или натурщика. Увидел «пространственный коллаж» «Гитара и бутылка». Кубисты приклеивали тогда на свои творения настоящие этикетки от вина или растворителя.

Уже через полтора месяца под впечатлением от этого Татлин устроил в своей мастерской «1-ю выставку живописных рельефов», где в качестве материалов использовал не только краски, но также куски дерева, металла, стекла, картона, проволоку и готовые предметы — трубку, обои и блюдце.

Впоследствии назвал свои творения «синтезо-статичными композициями», «контр-рельефами» и «материальными подборами» (подборками материалов то есть).

В 1915 году на «Первой футуристической выставке» (она же «Трамвай») познакомился с Казимиром Малевичем, а на «Последней футуристической выставке 0,10» (в том же году) поссорился с ним, так как оба они претендовали быть лидерами русского авангарда. Татлин справедливо рассуждал: он Пикассо видел, а Малевич нет!

Малевич ратовал за «геометрию» и «цвет», а Татлин — за «предмет» и «конструкцию». По легенде Татлин выдернул из-под Малевича стул, заявив:

— Вот и сиди на цвете и геометрии!

После чего призвал отойти от квадратиков к реальности. Работать «с реальными материалами в реальном пространстве». Мстительный Малевич в ответ распространял слухи, что Татлин — его неудавшийся ученик и всего лишь подражатель «четвёртой стадии кубизма».

Следующий шаг от «беспредметничества» в «реальное пространство» прославил Татлина на весь мир.

В 1919 году он задумал здание-памятник Октябрьской революции (в дальнейшем — «Башня III Интернационала»). Как антитезу Вавилонской (потому что она разъединила людей, а эта должна была объединять).

По другой версии, это помесь Эйфелевой башни с Бруклинским мостом и «мост в будущее объединённого человечества». На фасаде его было написано «Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов Земного Шара».

Татлин изготовил 20-метровый макет, хотя само здание планировалось высотой 400 метров (1/100 000 земного меридиана). Несущие конструкции в виде двух спиралей были вынесены в проекте наружу (как потом коммуникации в Центре Помпиду). Внутри них подвешены административные учреждения будущего всемирного государства в виде стеклянных куба, пирамиды, циллиндра и полусферы.

Всё вращалось вокруг оси, параллельной земной. Куб совершал один оборот в год, пирамида — в месяц, циллиндр — в неделю, а полусфера — в сутки. Крутящимся внутри служащим было бы нелегко, но проект не реализовали. Собственно, никто и не пытался. В разрушенной тремя войнами России затея Татлина выглядела курьёзом.

Поэт-будетлянин (что в переводе на русский — «строитель») Велемир Хлебников констатировал:

— Я считаю Татлина единственной творческой силой, способной выдвинуть искусство за окопы старых позиционных линий!

Он предложил Татлину войти в «Правительство Председателей Земного шара», но не более того.

Зато после публикации фото Памятника III-му Интернационалу за рубежом Татлин стал там знаменитостью, лидером русских конструктивистов, кумиром дадаистов и прародителем промышленного дизайна. Сам он, впрочем, мыслил своё искусство не дизайном, а социальной практикой, жизнестроительством. И отмежевывался от «конструктивизма в кавычках»:

— «Конструктивисты» в кавычках также оперировали материалами, но отвлечённо, ради формальных задач, механически пристегнув технику к своему искусству… Неудивительно, что они превратились в декораторов.

Русский авангард решал другие задачи — утопические и в то же время утилитарные, призванные изменить Вселенную. Художник должен не картинки рисовать, но творить объекты, которые преобразят окружающую среду, а та — в свою очередь — сознание человека.

Радикализм русского авангарда рождал догматизм и нетерпимость к конкурентам.

Ведь Татлин был не только неформальным авторитетом, но и чиновником — председателем МХК (Московской художественной коллегии) Отдела ИЗО Наркомпроса, куратором реформы художественного образования и монументальной пропаганды, руководителем живописных мастерских в московском и петроградском Свомасе, инициатором Музеев художественной культуры, руководителем Отдела материальной культуры в Гинхуке.

«Татлин … опять в дикой и тупой ярости, совершенно невозможен; на днях разломал какие-то двери в музее и снова иступлённо кидается на Малевича», писал Николай Пунин в 1925 году.

Тогда же Татлин покинул Гинхук (Государственный институт художественной культуры) из-за непрекращавшихся конфликтов с Малевичем (его директором) и уехал преподавать в Киевский художественный институт.

В 1927 году он вернулся в Москву преподавателем культуры материала и проектирования предметов быта на Дерметфаке (факультете обработки дерева и металлов) Вхутемаса (позже Вхутеина). Жил там же, во дворе на Мясницкой, 21 (напротив Главпочтампта).

Учил не декорировать технические изделия, а проектировать их так, чтобы «форма техническая» становилась формой художественной, в украшении не нуждающейся. На основе природных форм (потом это было подхвачено Захой Хадид). Сохранились его проекты «нормаль-одежды», посуды и экономичной печи.

В 1929 году сумел устроить мастерскую в колокольне Новодевичьего монастыря, где подобно Леонардо да Винчи препарировал крылья птиц и изобретал «орнитоптер» — воздушный велосипед, более известный как «Летатлин».

— Я сделаю вещь, не меньше Венеры Милосской, — говорил он помощникам из числа студентов.

А иностранным гостям «в добротных пальто и тупоносых ботинках на каучуковой подошве», желавших увидеть его чертежи, отвечал:

— Найн, герр профессор. Татлин ист нихт цу хаузе. Эр шпацирт.

В 1930 году оформлял похороны Маяковского.

В 1931 стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической республики).

В 1932 открыл единственную при жизни персональную выставку в ГМИИ, посвящённую исключительно «Летатлину». Критики констатировали, что Татлин «ушёл из искусства в технику».

Испытать «Летатлина» обещал полярный лётчик Б. Чухновский. Но в последний момент от испытаний отказались якобы потому, что при перевозке повредили крыло. Татлин переживал очередную неудачу, а модель отдал в музей ДОСААФ (ныне Центральный музей ВВС РФ в Монино).

В 1935 году получил квартиру в Доме художников на Петровско-Разумовской аллее, 6 (снова недалеко от Петровского парка) и мастерскую в здании рядом, на Верхней Масловке, 9 (прямо напротив моего прежнего дома). На мемориальной доске здесь он значится как Е. Татлин.

Оставшиеся 20 лет жизни ради заработка оформлял спектакли, а для себя живописал цветы в стиле «умеренного импрессионизма». Летом ездил в Дома творчества на Сенеж и в Плёс. Умер 31 мая 1953 года. После его смерти уборщица выкинула из мастерской всё, что не было похоже на картины.

Вновь про Татлина вспомнили только в 1977 году благодаря искусствоведу Ларисе Жадовой, жене председателя СП поэта Константина Симонова. Она организовала выставку в Центральном доме литераторов имени Фадеева. Тогда же в венгерском издательстве «Корвина» вышла её книга о Татлине.

НАСЛЕДНИКИ ТАТЛИНА

Получается, что круче был не Малевич, который всего лишь тиражировал свои «нули форм», а Татлин, который дважды вылезал из собственной шкуры. Сначала перешёл от плоской живописи к «живописным рельефам» и «работе с реальными материалами», а от отвлечённого конструирования — к общественно значимому и даже утилитарному…

Тут я (подобно г-ну Журдену, на старости лет узнавшему, что он говорит «прозой») совершил ошеломляющее открытие. Выходит, все мы вышли из татлинской шинели!

Я не про современные отсылки и цитаты. Хотя их тоже не перечесть.

Елена Елагина и Игорь Макаревич скрестили Башню Татлина с мухомором, Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин — с айфоном, Ай Вейвей — с телевизорами, Дэн Флавин — со светящимися трубками, а «Обледенение архитекторов» водрузили её на крышу дома «Патриарх» (в Ермолаевском переулке).

Я про тягу художников идти по намеченному Татлиным пути приближения к «реальности» и использовать «нехудожественные материалы».

Даниэль Споерри приклеивал к картинам бокалы и блюдца.

Илья Кабаков прикручивал к холстам кофейники и лопаты.

Марсель Дюшан выставлял найденные им предметы вообще без картинной плоскости.

Наташа Бубнова стала ваять скульптуры из пластмассовых хозтоваров.

Ира Корина стала делать инсталляции из импортных стройматериалов.

Или когда мы с Мизиным (как «Синие носы») пародировали супрематическую выставку Малевича, повторив его экзерсисы с помощью колбасы…

Выходит, мы все — наследники Татлина!

ВНУКИ ТАТЛИНА

Но что нам делать теперь с этим наследием? Из каких «реальных» материалов кропать новые контррельефы?

Какова «реальность» сегодня? Колбаса? Путин? Джен Псаки? Очередное падение рубля? Запрет пропаганды гомосексуализма детям? Евромайдан? Присоединение Крыма? Пожар в одесском Доме профсоюзов? То, что одни граждане Украины убивают других? Подбитый ими малазийский «боинг»? Самовыражение неуравновешенных современников в «Фейсбуке»?

Для начала я напряг студентов (практически современного Вхутемаса) и задал эту загадку им. В ответ они придумали мне рельефы из содержимого своих косметичек, айфонов, жвачки и трубочек для коктейлей. Вот такая у них сегодня «реальность»… Затем я предложил им придумать фантастические памятники грандиозным событиям сегодняшней общественной или личной жизни. И получил памятник против дискриминации курильщиков, монумент Интернету и волосам Рапунцель (о её существовании я даже не подозревал)…

Фантастические экологические изобретения (по типу «Летатлина») придумали такие: бронежилет для Земли, дом-осьминог с лифтами в щупальцах, летательный аппарат для людей с ограниченными возможностями и накладной хвост, чтобы не упасть во время гололёда…

Это лишь подтвердило очевидное.

Мы живём во времена, когда былые коллективистские идеи заменили индивидуалистскими мечтами о личном успехе и потребительских фетишах. Их навязывает нынешняя государственная идеология (заимствованная на Западе после сдачи «Красного проекта») через государственные же масс-медиа. Это кисло и скучно. Мириться ли с тем, решайте сами. В индивидуальном, как говорится, порядке! Я же сел и написал свой список.

Какие события последних лет достойны быть воплощены в памятниках?

Перестройка. Любовь (а теперь нелюбовь) к Америке. Приватизация. Капиталистическая реставрация. ГКЧП. Расстрел Белого дома. Развал СССР. Реформа (т. е. распил) РАО ЕЭС. Расширение НАТО. Суверенная демократия (она же зависимая олигархия). Глобализация. Многополярный мир. Международный терроризм. Монетизация льгот. Необходимость реиндустриализации и импортозамещения. «Оранжевая революция» на Украине…

Какие «реальные» материалы возможно использовать?

Приватизационные ваучеры. Голды. Цепуры. Бейсбольные биты. Мешки для мусора. Кредитные карточки. Ценники. Хотдоги. Бургеры. Жвачка. Попкорн. Чипсы. Суши. Устрицы с шампанским. Корм для кошек. Айфоны. Гаджеты. Игрушки-трансформеры. Туристические магниты. Пляжные полотенца. Кремы от целлюлита. Таблетки. Клизмы. БАДы. Книжки про историю. Политические листовки. Рукописные таблички нищих.

Удастся ли построить из этого что-то новое, прекрасное и справедливое?

Разделы выставки:

1. СТАРОЕ Лечение и протезирование зубов. 1996 Post-ВДНХ. 1997 Синие носы в бункере. 1999 Искусство и жизнь. 2005 Кухонный супрематизм. Фото инсталляции в Государственной Третьяковской галерее. 2006

2. НОВОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ Татлин Малевич Лисицкий Родченко

3. НОВЫЙ НЕОПРИМИТИВИЗМ Морячок Натурщица Цветы Татлин за работой Поставим глаз под контроль осязания Памятник капиталистической реставрации

4. НОВЫЕ КОНТРРЕЛЬЕФЫ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОДБОРЫ) Старый Новый Продуктовый Детский Женский Мужской Исторический Политический

5. ОТ ГЕОМЕТРИИ К РЕАЛЬНОСТИ Критика Малевича (Квадратик) Критика Малевича (Треугольник) Критика Малевича (Кружок) Критика Малевича (Падение малазийского боинга) Критика Малевича (Офисный супрематизм)

6. НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ Памятник приватизации Памятник ГКЧП Памятник реформе РАО ЕЭС Памятник американской мечте Памятник борьбе с мировым терроризмом Памятник капиталистической реставрации Памятник многополярному миру

7. НЕЛЕТАТЛИН