Объект «Алёнка на Кавказе», 1997

На выставку «Post-ВДНХ» (арт-объектов из товаров народного потребления) в Екатеринбурге приехал московский критик А. Ковалёв и стал поучать провинциалов:

— Энди Уорхол продавал банки с супом «Кэмпбелл» с прибавочной стоимостью 20%, поэтому он — гений, а вы — нет! Потому, что у вас никто ничего не купит!

Слова критика сильно Шабурова задели.

— А если купят? — спрашивает он.

— А если купят, то с меня покаяние в газете «Коммерсантъ-Daily» и обед в местном ресторане «Астория».

В рестораны тогда ходили только бандиты и «новые русские».

Наутро Шабуров нашёл покупателя на одну из своих работ аж за 260 000 рублей (это было до деноминации, в теперешних деньгах примерно 2 600).

На выставке у него был подходящий объект «Алёнка на Кавказе» — шоколадка «Алёнка», лежащая поперёк горлышка портвейна «Кавказ». Шоколадка стоила 2 000 рублей и портвейн ещё 18 000. И выходило, что 260 000 минус 60 000, которые пришлось нотариусу заплатить, это целая 1 000% прибавочной стоимости!

Получив нотариальный акт, Ковалёв был вынужден вести Шабурова в ресторан. Официант по его просьбе фотографировал поглощение художником каждого заказанного блюда. Сам критик побежал потом в ближайшую столовку.

Обертка шоколада «Алёнка». Этикетка портвейна «Кавказ»

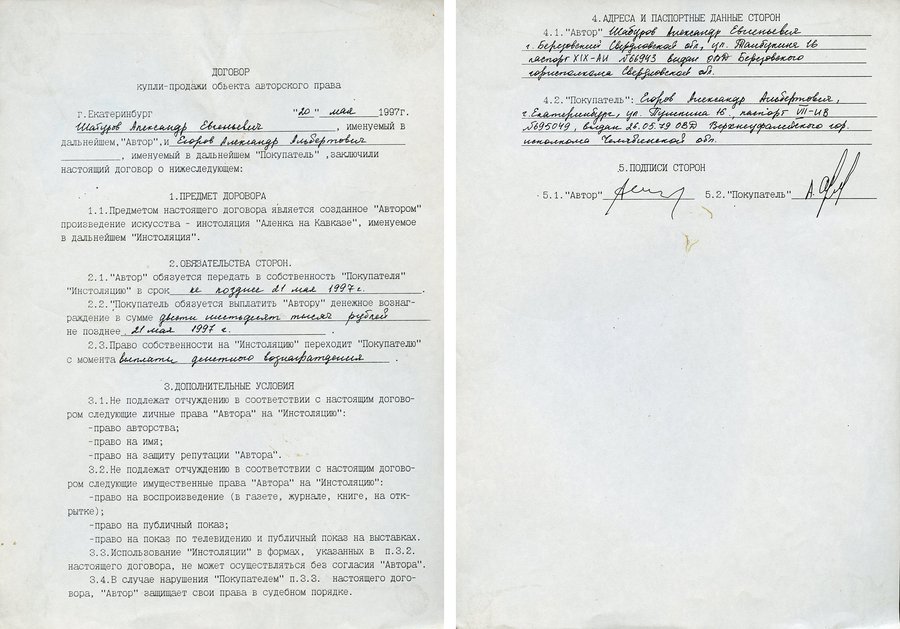

Договор о покупке объекта «Алёнка на Кавказе». 1997

Александр Шабуров КОВАЛЁВ. ВРЕМЯ АНЕКДОТОВ

НЕВЗНАЧАЙ

На днях я случайно узнал, что где-то далеко на Камчатке пару лет назад умер один жэжешник, чьи сварливые посты я почитывал в середине 2000-х. Восполняя отсутствие в окружавшем меня медиамире элементарного здравого смысла. Напоследок он сообщил:

«Мне что-то нехорошо, поэтому сегодня писать не буду…»

И больше не появился. Беспокойные читатели кинулись искать и обнаружили подтверждение его смерти в реестре наследственных дел Нотариальной палаты.

Казалось бы, я его и не видел-то никогда, но это был важный и дорогой мне человек. Такое вот необычное переживание.

И тут вдруг опять.

Вчера я заглянул в так называемый Телеграм и точно так же случайно наткнулся на упоминание о том, чего федеральные СМИ не заметили. Да и в Телеграме данное событие вспомнили мельком и невзначай.

Дескать, недавно ушедший Ковалёв 10 лет назад написал по поводу Бульдозерной выставки что-то там такое. Куда ушедший? В магазин за хлебом?.. Я стал искать и нашёл ещё одно упоминание о том же самом со ссылкой на ту же статью. Ни даты, ни причины. Ни одна сволочь не удосужилась.

А я почувствовал, что и Ковалёв был чем-то для меня важен.

Чем?

Попробую объяснить.

Сам он много раз писал обо мне. И я хочу ответить ему тем же.

Как уже не раз бывало в подобных ситуациях, приходится признать, что я ничего про него не знаю. У Ковалёва была жена Варвара. Редкое имя, как у сестры доктора Айболита. Ковалёв воспитал критика Фёдора Ромера, он же Саша Панов, тоже уже успевший умереть. Потом Ковалёв преподавал в МГУ и жил на даче. Последние годы или даже десятилетия я его не видел. А про те времена, когда видел, мало, что помню.

Поэтому расскажу пару анекдотов о наших первых встречах. Нытьё оставлю другим.

АЛЁНКА НА КАВКАЗЕ

Не помню, когда мы познакомились. Видимо, через моего тогдашнего друга Славу Курицына, с которым они работали в отделе культуры газеты «Сегодня». Это было романтическое время, в каждом абзаце у них — я не преувеличиваю! — можно было отыскать слово «симулякр».

А может, мы познакомились в 1997 году. Я тогда жил в Екатеринбурге. Вокруг образовалось большое количество кооперативов и коммерческих ларьков. Видимо, у них произошла затоварка. И тогда мои знакомые рекламщики придумали необычную выставку — свезти товарный неликвид в местный музей, чтобы за пару дней и ночей несколько художников (в том числе и я) сделали бы из этого арт-объекты непредсказуемой художественной ценности.

Выставку назвали «Post-ВДНХ». Делали всё по серьёзке. Организовали кампанию в прессе и даже привезли из Москвы нескольких критиков — Андрея Ковалёва из упоминавшейся «Сегодня» и «Коммерсанта», Панова-Ромера из журнала «Итоги», Курицына из «Матадора», малорослого Пьера Доза из «Птюча» и Диму Бавильского из Челябинска, который вёл воскресную рубрику в местной газете.

Все жили в одной квартирке и вели себя достойно. И только Ковалёв, приняв на грудь, стал поучать провинциалов:

— Если ваши объекты после выставки вновь разберут, а ингредиенты отдадут владельцам, то это никакое не искусство! Вот если бы их купили как произведения — тогда другое дело! Энди Уорхол продавал банки супа «Кэмпбелл» с прибавочной стоимостью 20%, поэтому он — гений, а вы — говно! Потому, что никто у вас ничего не купит!

Слова критика сильно меня задели.

— А если купят? — спрашиваю.

— А если купят, тогда с меня покаяние в газете «Коммерсантъ-Дейли», что вы — всё-таки художники, и обед в местном ресторане «Астория»!..

В рестораны тогда ходили бандиты и «новые русские». Идти туда было боязно, но очень хотелось уесть заезжего москвича.

Наутро я сел на телефон и довольно быстро нашёл покупателя на одну из своих работ — моего коллегу по газете «Главный проспект» Егорова. На выставке у меня было несколько странных объектов:

«Два тома „Анны Карениной“, катающиеся друг за другом по детской железной дороге» — буквально так это и выглядело;

«Кинг-Конг жив» — большущая игрушечная горилла, сидящая на вершине двух холодильников, поставленных друг на дружку;

«Ванна шампанского» — ванна с водой, куда было высыпано несколько кэгэ сахара и дрожжей, воняло это на весь музей;

«Горбачёв на пенсии» — надувная резиновая кукла из секс-шопа в спортивном костюме и маске Горбачёва, которые продавали тогда на Арбате, за столиком уличного кафе с зонтом, а перед ним бутылка водки «Жириновский»;

наконец, «Всё, что возьму я с собой» — настоящий гроб, который не закрывался, оттого что был набит до краёв «сникерсами», электрочайниками и прочей рекламируемой тогда ерундой.

И много чего ещё.

Но самый подходящий объект для продажи назывался «Алёнка на Кавказе» — шоколадка «Алёнка», лежащая поперёк горлышка портвейна «Кавказ». Шоколадка стоила 2 000 рублей и портвейн — 18 000, итого себестоимость — 20 000 рублей (это было до деноминации 1998 года, в последующих деньгах примерно в 10 раз меньше).

Всё это я продал Егорову за 260 000 рублей. Минус 60 000, которые пришлось заплатить нотариусу, чтоб всё было оформлено, как надо. Впрочем, как надо мы тогда не знали. Это был первый опыт.

И выходило, что 200 000 рублей — целая 1 000% прибавочной стоимости!

Надо сказать, что саму церемонию продажи Ковалёв проспал. Но, изучив нотариально заверенный акт, был вынужден разменять заначенные доллары и повести меня в ресторан.

Первый раз мы туда не попали, столики надлежало бронировать заранее. Пошли на другой день. По просьбе Ковалёва официант фотографировал поглощение мной каждого заказанного блюда. Счёт был на полмиллиона. Сам Ковалёв ничего здесь не ел, после побежал в столовку.

Правда, в «Коммерсантъ» он так ничего и не написал, ну да ладно.

ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ

Второй анекдот тоже имеет самое непосредственное отношение к Ковалёву.

В 1998 году в Екатеринбург приезжал поэт Иогансон, друг Курицына и организатор галереи «Спайдер& Маус». Он рассказал, что в Москве есть Центр современного искусства, который выдаёт гранты на художественные проекты, и хотел написать туда венок сонетов про свою вставную челюсть.

А я придумал более насущный проект.

Как все нормальные люди, я боялся стоматологов, последний раз проходил осмотр на призывной комиссии, отчего мои зубы, понятное дело, не улучшались. Тем более медицина стала платной и была мне не по карману.

И тогда я решил: раз я — художник, должен загнать себя под бор-машину стоматолога художническими средствами.

Это как?

Пошёл на обследование к зубному врачу, выписал счёт и отправил это в качестве заявки на грант. Сопроводив убедительным, как мне казалось, письмом:

«Миссия художника заключается не в том, чтобы бездумно копировать картинки из иностранных журналов, а в том, чтобы осмыслять свою жизнь и окружающий мир, для чего постоянно наводить порядок в собственной голове или хотя бы в полости рта. Только сам я никак не смогу выдать данное обыденное действие за символический акт, если не получу от вас грант на лечение своих зубов в качестве художественного проекта».

Тогда у меня имелась подробно разработанная «почвенническая» теория, что все проекты должны вытекать из твоей собственной жизни, каждая выставка быть не приколом и выпендрёжем, и уж тем более не заимствованием модных трендов, но подведением предварительных жизненных итогов.

Каково же было моё удивление, когда в жюри оказались люди, способные воспринять мои доводы, и выдали мне 700 долларов на лечение зубов в качестве художественного проекта.

Встреченные в столице мажоры, повёрнутые на загранице, удивлялись, почему я не запросил больше и не придумал лечить зубы, скажем, в Голливуде. Но у меня всё было по-честному! Сколько насчитал врач — 2 015 рублей за лечение и 1 500 за протезирование (это уже в новых деньгах) — столько я и попросил.

Я чувствовал себя гением и лишь спустя много лет узнал, что в жюри сидел всё тот же Ковалёв. Это у него хватило чувства юмора меня поддержать.

Возможно, вам кажется, что я пишу о себе. Но нет, всё это состоялось только благодаря сохранявшейся тогда системе отношений и его, Ковалёва, открытости. Без воспринимающей стороны мои нематериальные экзерсисы были бы невозможны. Я не могу представить, чтобы сейчас можно было сделать хоть что-то вопреки устоявшимся лобби. А тогда их не существовало!

Ещё смешнее: своими зубами Ковалёву обязан не только я, но и моя жена! Как водится, я тянул до последнего и пошёл к врачу спустя год, когда надо было отчитываться по гранту. За это время инфляция ускакала так далеко вперёд, что выданной суммы хватило вылечить зубы не только мне, но и ей.

Я с тех пор к зубному почти не ходил. Раза четыре за 30 лет, не больше. По-прежнему боюсь врачей и берегу зубы как зеницу ока.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА

Получается, первые встречи гораздо важнее и куда больше запоминаются. После с Ковалёвым я почти не виделся и уважал его на расстоянии.

За что?

Впервые я подумал о том, когда умерла Оля Лопухова.

Произошло это, как всегда, неожиданно. Лопухова легла на необязательную операцию по удалению камня из почки, на ночь ей поставили капельницу с физраствором, камень куда-то сдвинулся, что-то перегородил, случился некроз. Такого никто не ожидал. Все знавшие её были в шоке. До этого она была моей соседкой, как многие культурные менеджеры тех лет, работала в Соросе, потом бралась за всё, куда её звали, а последние годы была куратором «Арт-Стрелки».

И вдруг стало очевидно, что со смертью Лопуховой из нашего столичного арт-мирка ушла какая-то важная человеческая компонента. Лопухова любила всех без разбора. А может, раньше все общались со всеми. Ну кроме претендентов на роль новых арт-генералов. Но тут искусство стало окупаться, художников поделили по галереям, каждая начала превозносить своих. Никакого тебе «гамбургского счёта».

Последним колом в гроб прежней жизни стал опрос журнала «Арт-хроника», когда самым влиятельным лицом в арт-сообществе оказался олигарх Абрамович. Поменялись приоритеты. На место производителей смыслов вылезли инвестиции и институции. Золотой телец, другими словами. Абрамович об этом, видимо, и не мечтал.

Во главе «Арт-хроники» тогда был хитроумный редактор Коля Молок. Коля, ну как такое могло случиться? О чём ты думал? Может, надо было каких-то других людей опрашивать? Или других деятелей у нас нет?

Впрочем, никого конкретно я не виню. Ещё Лев Толстой в «Войне и мире» видел за действиями Наполеона открытые французами классовые интересы.

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР

Напоследок можно было бы сравнить Ковалёва со Стасовым, Жижеком и с Мусоргским, на которых он внешне похож, но лучше по существу.

Что было раньше?

Живя в СССР, мы жаждали свободы самовыражения без прежних препон, хотя оказалось, что раньше у нас никто этого и не отнимал. А новые функционеры построили новые иерархии. Кто главный, того и бабки. Только бизнес, ничего личного.

Так называемое арт-сообщество держалось на нескольких деятелях. Во всяком случае, как мне казалось в юности. Лопухова отвечала за человечность, Ковалёв и Дёготь — за осмысление процесса, Бакштейн — за то, чтобы наверху новой пирамиды было чучело «московского концептуализма», Ерофеев — за протестность, Мизиано — за сектантство, Бажанов — за строительство институций, где главнее художников стали девочки-кураторши (или, как сейчас говорят, «кураторки»).

Но с переворотом ценностей, утратой интеллектуальной и человеческой составляющих всё это превратилось во что превратилось. Новая цель, поставленная обществу во времена Андропова, — похерить всё, что есть, и встроиться в западный мир — была реализована.

Обладавшая аналитическими задатками Катя Дёготь тем не менее укатила в Гамбург учить студентов «феминизму» и «новой этике», Ерофеев оказался в Париже, Мизиано — на фазенде в Италии и только Бакштейн до последних дней высоко нёс знамя «московского концептуализма», потому что лондонская родня его не особо ждала.

Время анекдотов прошло.

Ковалев не вписался в новый цинично-прагматичный блудняк. Жрал, пил, раблезианствовал, в пьяном виде говорил нечто нечленораздельное. У него и в трезвом виде речь была не очень-то разборчивой. Книжки он писал куда яснее. Но сектантом и карьеристом Ковалёв точно не был. Поносил нонконформизм как «чемоданное искусство». Отчего последние годы куковал на даче, никому не нужный, и помер в безвестности.

Что осталось?

Симуляция и профанация. Выставки — как элемент светского образа жизни. Ярмарки — как вчухивание лохам формалистической фигни. Арт-корреспондентки вместо критиков. Так же, как в кино, где критика переродилась в нескрываемое обслуживание проката. Культура, создаваемая менеджерками культуры для менеджеров из других корпораций.

Заезжая на биеннале, художников там почти не встретишь. Нынешние ярмарки современного искусства по своему однообразию напоминают былые вернисажи соцреализма со знаком наоборот. Было: народность, конкретность и идейность. Стало: элитарность, формализм и бессмыслица.

В советские времена это уничижительно называлось ДПИ — декоративно-прикладное искусство. И нет никакого нового Ковалёва, которые напомнил бы, что искусство — не столько украшение жилищ богатой прослойки бессмысленной белибердой, но часть познавательной деятельности человека! Не очень выспренне?

Я вовсе не призываю молодёжь к политическому активизму. Но может быть — помимо спонтанного малевания серо-буро-малиновых пятнышек — в вашей жизни есть что-то ещё? Что-то вам важное? Может, для начала нарисовать (или любыми другими средствами запечатлеть) маму, бабушку или любимую девушку (для девушек — юношу), то, что вы любите и не любите, а не гендер, абьюз и абракадабру? Это будет очень даже оригинально!

Но пока всё продолжается, как продолжается. Пара находящихся на содержании телеграм-каналов в кооперации с пресс-службами музеев ориентируют буржуазных дамочек, где посмотреть очередные выставки про яйца Фаберже и купцов-меценатов. Конечно, есть и такие, кто сдувает пыль с этого междусобойчика и пересказывают подковёрные слухи культурных ведомств, но побороть мейнстрим они не в состоянии.

Осмысленная жизнь опять переместилась в какие-то другие, потаённые сферы. Художники превратились в тайных бодхисатв. Чего-то делают наедине с собою. Как-то общаются. Неуспокоившиеся преподают, пытаясь внушить студентам, что бывает и по-другому. Я тоже веду такую же тайную жизнь. Наблюдаю за студентами.

Понять, что делать дальше, пока не могу.

Правда, этот вопрос не входит в рассмотрение данного пасквиля.

ИТОГО

Послал это трем обозревательницам нынешнего арт-процесса, чтобы проверить, не слишком ли я оторвался от их повестки.

Одна ответила: «Прикольно!»

Другая: «Узнаю твой стиль!»

Третья: «Слово жежэшник уже никто не знает. Могут не понять».

«Артгид», 2024