Науки об искусстве и дизайне: между теорией и практикой

5 декабря 2024 в пространстве HSE CREATIVE HUB встретились аспиранты, выпускники и другие исследователи, чтобы обсудить результаты и перспективы своих научных работ, рассказать про второй сезон подкаста «Непубликационная активность» и в финале поговорить про нейроэстетику.

Людмила Алябьева как академический руководитель Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ подчеркнула в начале конференции, что современная наука очень многогранна.

Сейчас в академической среде появляется все больше междисциплинарных проектов. Про некоторые из них расскажем тезисно далее. Посмотреть полную версию ивента можно в видеозаписях в HSE DESIGN LAB.

Людмила Алябьева: «Это аспирантура мечты. И это совершенно не преувеличение. То, что мы здесь делаем, совершенно уникально: наши аспиранты, их исследования, преподаватели, научные руководители. Мы смело принимаем работы в разных форматы на стыке искусства и технологий, традиционного и современного».

TED выступления

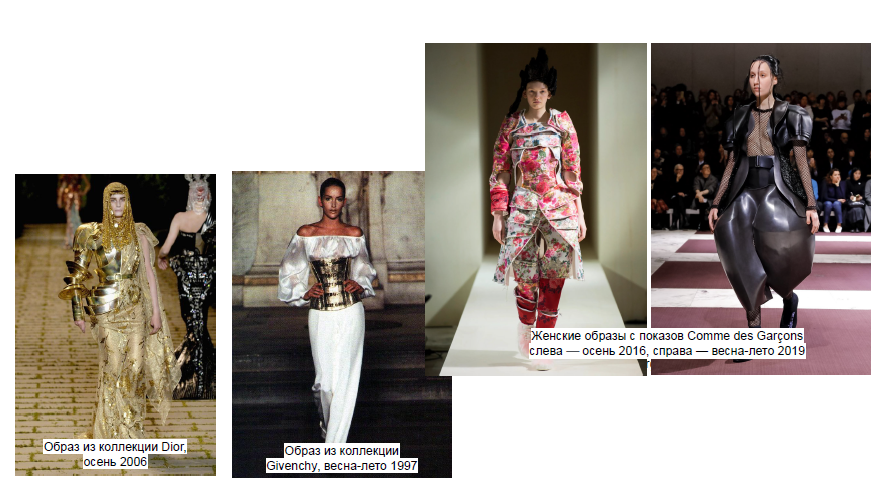

Исследователь моды и аспирантка Елизавета Кузнецова первой рассказала про свою диссертацию, тема которой звучит так — «Вестиментарная метафора доспеха: конструирование представления о защитной функции моды и ее воплощение».

Елизавета начала исследовать доспехи в контексте моды еще в магистратуре на направлении Fashion Studies Шанинка. В период учебы спикер прочитала книгу Валери Стил «Фетиш, мода, секс и власть». Автор писала о том, что жесткие каркасные платья, корсеты и наряды из некоторых материалов, выполненные в определенном дизайне, часто представляют собой доспех для женщины.

Потом Елизавета встретила эту метафору в других текстах, но при этом исследователи ее не объясняли, не раскрывали ее смысл до конца. Поэтому аспирантка решила написать про это свою работу и стала изучать, как доспехи переосмысляются сейчас в модной индустрии. Оказалось, что элементы доспехов могут подчеркивать воинственность или наоборот женственность, могут ассоциироваться с прошлым или с андроидами будущего.

Елизавета Кузнецова: «Я буду проводить исследование на реальных людях в попытке ухватить аффект, который стоит за метафорой доспеха».

В кандидатской диссертации Елизавета планирует продолжить анализ образа рыцарства в современной моде, а также провести исследование, основанное на опросах людей. В какой одежде они чувствуют себя наиболее защищенно? Чем они руководствуются, выбирая образ с утра? Елизавета изучает книги, основанные на гардеробных исследованиях и планирует рассмотреть также «аффективный поворот» в моде относительно доспехов.

В направлении game studies исследуется, кто и для кого создает видеоигры, а также взаимоотношения между этими сторонами. Маро Маленко еще учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну, но уже преподает направление «Системный гейм-дизайн» в Школе дизайна и занимается исследованием игр.

Гейм-дизайнеры → игра → игроки — классическая последовательная цепочка связей. Однако в реальности эта иерархия взаимоотношений может меняться. Например, игроки начинают играть в видеоигру не совсем так, как задумали разработчики, которые из-за этого теряют власть над игровым продуктом. Такое поведение игроков называется контрплей и контргейминг.

Есть три основных категории контргеймеров: - фланёр (trifler) признает правила игры, но не цели - шулер (cheat) признает цели, но не правила - нарушитель игры (spoilsport) не признает ни правил, ни цели

Маро Маленко: «Под метагеймом можно понимать все, что выходит за рамки задуманной разработчиками границы игрового продукта».

«Людополитика» представляет собой совокупность каких-то действий, которые игроки и разработчики предпринимают для того, чтобы бороться за или против контроля над тем, как выглядит видеоигра.

Из-за таких неоднозначных отношений между игроками и гейм-дизайнерами, последние из роли творцов-демиургов переходят в позицию дипломата-переговорщика, который помогает настроить игровой процесс максимально удобно для всех его участников.

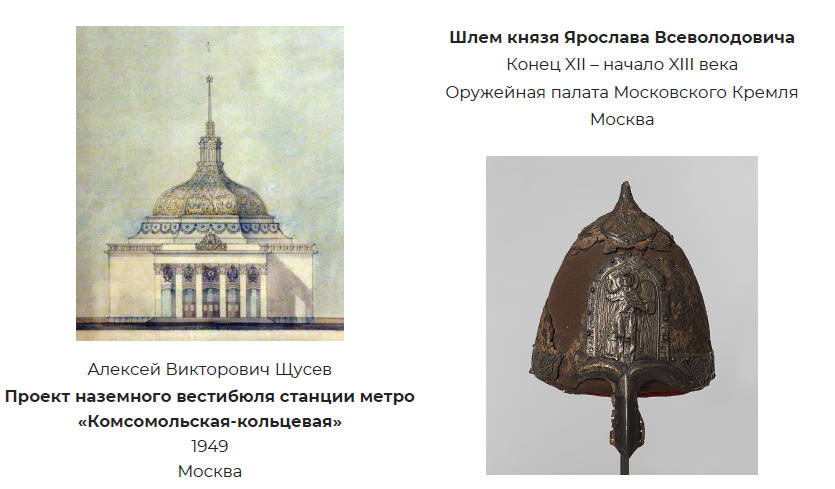

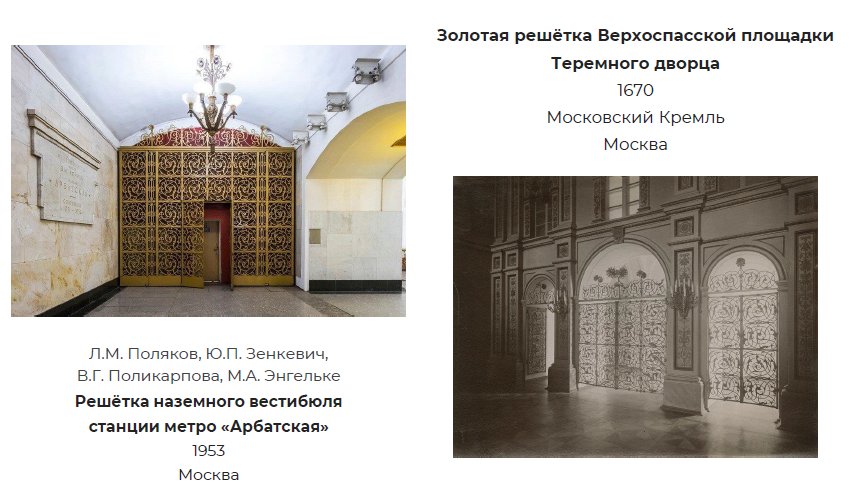

Искусствовед и лектор Валерия Литовченко занимается исследованиями советской архитектуры. Еще учась в магистратуре, Валерия изучала, как древнерусские мотивы используются в послевоенной советской архитектуре.

Начиная с 1930-х годов в архитектуре города и метро прослеживаются мотивы классического искусства Древней Греции или Ренессансной Италии. В период после Сталина активно строятся хрущевки — здания безликие, «которые пытаются догнать интернациональный модернизм». В постсоветскую эпоху мы вступаем с ощущением, что «здесь не осталось места для искусства, архитектура выведена в сферу строительства».

Валерия попробовала посмотреть на историю советской архитектуры через призму национального дискурса. Оказалось, что Щусев, например, часто обращался к формам древнерусской культуры. А на станции метро Арбатская мы видим такую же решетку, как в Теремном дворце XVII века.

Отсылки к древнерусскому искусству продолжаются и позднее, вплоть до 1980-х. Почему это происходило и как это было возможно в советское время? Валерия будет продолжать искать ответы на эти вопросы в своей кандидатской диссертации.

Гейм-дизайнер, программист и исследователь видеоигр Абу Махади Амир тоже еще учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну, но уже преподает направления «Гейм-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ, а также вместе с Маро Маленко является организатором регулярного семинара по изучению видеоигр «Людозис: теории и практики видеоигр».

Игры начали выпускаться около 50 лет назад, но относительно недавно стало понятно, что эта сфера нуждается в документации своих разработок, а также в общем словаре для названия объектов и структур.

Архитектор Кристофер Александер написал книгу «Язык паттернов», где описал 253 паттерна, каждый из которых представляет собой проблему и ее решение в области архитектуры. При этом каждый паттерн связан с другими и вместе они складываются в единый язык. Именно этот подход взяли за основу гейм-дизайнеры для разработки своего языка.

Абу Махади Амир: «Нам нужно перестать плодить коллекции паттернов и найти способ дефрагмнетации уже существующих коллекций, объединить их в общий язык, дискурс видеоигр».

С конца 1990-х было создано много книг и словарей. Однако с течением времени исследователи игр выявили ряд проблем, которые нарушают целостность нового языка и приводят к фрагментации знаний: - паттернов слишком много - по паттернам сложно ориентироваться - паттерны используют разные шаблоны - паттерны могут противоречить друг другу - паттерны из разных коллекций могут пересекаться

Амир пробует объединить труды гейм-дизайнеров в большую и понятную систему и в ходе своего диссертационного исследования ищет способы преодолеть противоречия и проблемы, с которыми столкнулось game studies.

Презентация подкаста «Непубликационная активность»

Людмила Алябьева: «Идея подкаста — нескучно рассказать о своих научных исследованиях».

Публикационная активность — пугающее словосочетание для аспирантов, которые должны за время обучения опубликовать минимум три своих научных статьи в определенных научных журналах, иначе не допустят к защите диссертации. К тому же текст статей должен строго соответствовать формальным требованиям.

Поэтому подкаст как более творческая инициатива был назван наоборот «Непубликационная активность». В таком популярном формате аспиранты делятся своими исследованиями с широкой аудиторией.

Первый сезон подкаста состоял из интервью аспирантов, в ходе которых они рассказывали руководителю Аспирантской школы Людмиле Алябьевой о своих научных интересах.

В новом сезоне аспиранты и выпускники сами стали интервьюерами и обрели свободу в выборе гостей, в том числе дизайнеров и художников, чьи работы связаны с исследованиями.

Анастасия Алёхина: «Наша группа разделилась на интровертов и экстравертов. Первые были в ужасе от того, что надо брать интервью у кого-то незнакомого. Вторые наоборот обрадовались».

Второй сезон «Непубликационной активности» представили Анастасия Пронина, Ольга Сыч и Анастасия Алёхина. Выпускники Аспирантской школы считают, что такое задание, как подкаст, отлично тренирует коммуникативные навыки, а также помогает взглянуть на свою тему под новым углом. Ольга делится, что она проводила интервью со своим одногруппником Тимом Алером: «Мы поговорили о том, как внутри музыкальной индустрии формируется образ авангардиста».

Темы, которые затронули в подкасте аспиранты, очень разные: музыка, мода, визуальное искусство и не только. Поэтому каждый сможет найти интересный для себя трек.

Анастасия Пронина: «Формат подкаста ставит определенные условия, под прикрытием которых ты можно сделать то, к чему не подступился бы иначе. Например, взять интервью у известного эксперта».

Монтажом записанного материала занимался Станислав Миловидов — преподаватель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, а также выпускник аспирантуры, уже ставший кандидатом наук в области искусства и дизайна.

Джингл сделала выпускница аспирантуры Евгения Евпак, которая также преподаватель программы ДПО «Музыкальное продюсирование» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и основатель студенческого рекорд-лейбла Media Sharks HSE.

Дискуссия «Что такое нейроэстетика?»

Аспирант Института когнитивных нейронаук и младший научный сотрудник Центра изучения интеллекта и когнитивного благополучия Татьяна Леднева представила доклад о текущем состоянии нейроэстетики — дисциплины, исследующей эстетическое восприятие с точки зрения нейробиологии.

Историческим началом дисциплины как правило считаются работы Александра Баумгартена, который определил эстетику как науку о чувственном познании. Современная нейроэстетика, опираясь на технологии нейровизуализации, продолжила эту традицию, добавив эмпирическую строгость и нейробиологический контекст.

Семир Зеки, ведущий исследователь в визуального восприятия, ввёл термин «нейроэстетика» в начале 2000-х годов. Изначально под ним подразумевалось изучение нейронных коррелятов восприятия прекрасного и искусства. Однако за последние 25 лет определение этой дисциплины значительно расширилось благодаря множеству эмпирических исследований.

Татьяна выделила работы, которые стали вехами в развитии нейроэстетики.

В 2004 году были проведены знаковые исследования, показывающие, что восприятие прекрасного связано с активацией зон мозга, отвечающих за систему вознаграждения. Эти результаты подтвердили универсальность эстетического опыта и его тесную связь с эмоциональным состоянием.

Дальнейшие исследования влияния контекста на суждения об эстетической привлекательности стимулов открыли новую перспективу в изучении динамики эстетического восприятия. Также масштабные метаанализы систематизировали накопленные знания, создав основу для дальнейшего углубления исследований.

Особое внимание было уделено работе Анжана Чаттерджи, который в 2014 году выделил три ключевые нейронные системы, активирующиеся при восприятии эстетических стимулов (эстетическая триада) — эмоционально-оценочная система, сенсомоторная система, и система знаний и смыслов.

Татьяна подчеркнула, что нейроэстетика имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Исследования эстетики помогают лучше понимать, как дизайн и архитектура влияют на наше эмоциональное состояние, а также как эстетические стимулы могут быть использованы для реабилитации и повышения качества жизни человека.

Институт когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ располагает современным оборудованием и методологией для проведения передовых исследований в области нейроэстетики. Используются как поведенческие методы, так и такие технологии, как функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI), регистрация мозговой активности (EEG) и транскраниальная магнитная стимуляция (TMS), анализ кинематики и глазодвигательной активности, что позволяет исследовать эстетику во всей её многогранности.

Исследователь визуальной культуры, сотрудник Музея современного искусства «Гараж» и аспирантка Школы дизайна НИУ ВШЭ Анастасия Тимофеенко высказала мнение о том, что изучение этического опыта с помощью научных методов в сфере искусства может служить основой для художественных проектов. Анастасию интересует, как художники теоретизируют разработки нейронауки и воплощают их на практике.

Сотрудник Института философии РАН, преподаватель МГУ и НИУ ВШЭ, член редколлегии журнала «Логос», обозреватель интеллектуальной периодики для журнала «Неприкосновенный запас» Александр Писарев предложил перед представлением практических примеров рассмотреть теоретическую сторону вопроса.

Александр выделил такие аспекты:

Знание и его распространение

Распространенное представление о том, что знания линейно передаются из научных учреждений в общество, не совсем верно. Когда знания выходят за пределы научных институтов, с ними происходит ряд неожиданных изменений. Кроме упрощения, искажения и дополнения, знания также функционируют как механизмы, которые перестраивают наши действия, образ жизни и даже структуру общества.

Нейронауки и общество

Развитие нейронаук повлияло на статус мозга в обществе. Теперь мозг рассматривается как исторический и социальный объект, который изучается в контексте обществе и обмена знаниями, производимыми о нем в науке.

Нейроэстетика исследует связь между мозгом и эстетическими переживаниями. Она имеет значительное влияние на множество сфер:

Этика Изучение нейробиологических основ моральных суждений и поведения. Разработка методов нейровизуализации для понимания этических дилемм.

Политика Изучение нейронных механизмов, лежащих в основе политических убеждений и поведения при голосовании. Разработка стратегий, основанных на нейронауке, для повышения участия граждан в политике.

Повседневная жизнь Исследование нейронных коррелятов эстетического опыта в повседневных ситуациях. Разработка приложений для улучшения когнитивных функций и благополучия.

Культура Изучение влияния эстетических стимулов на нейронную активность и эмоции. Разработка новых форм искусства и дизайна на основе нейробиологических исследований.

Заместитель директора Института развития креативных индустрий, директор Центра научных и экспертных коммуникаций факультета креативных индустрий, аспирант Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ Анна Маквей рассказала, как нейроискусство (Brain Art) переосмысливает нейронаучные концепты через художественные практики. Такие проекты используют нейронаучные технологии как новые визуальные средства, органично соединяя их с другими медиумами.

Нейроискусство не ограничивается только использованием технологий нейровизуализации. Оно осмысляет и рефлексирует сами нейронаучные концепции с точки зрения морали и этики.

Нейронаука предоставила новые методы понимания человека, сделав мозг «культурной иконой современности». Художественные проекты в нейроискусстве переносят научные открытия в культурное пространство, добавляя лабораторным экспериментам эмоционально-чувственное измерение. Они позволяют вовлечь зрителя в пространство художественного исследования и побуждают его к самостоятельным размышлениям.

Художники часто создают арт-объекты, изображающие мозг в различных формах и материалах. Однако нейроискусство (Brain Art) — это не только работы, напрямую репрезентирующие мозг в качестве визуального образа. Это прежде всего нарративы, которые критически осмысляют значимые для общества нейроконцепты языком искусства.

Например, Марджори Тейлор (Marjorie Taylor) соткала шерстяной ковер размером 5×6 метров, используя снимки фМРТ-сканирования мозга своего мужа. Ее работа Warm Glow, Fabric MRI: Bill’s Brain поднимает тему нейрочувствительности. Художница задается вопросом, насколько материальным является наше представление о мозге и как оно может быть выражено через искусство.

Прикосновение к ковру вызывает сильную эмоциональную реакцию, предлагая по-другому взаимодействовать с «мозгом»: прикоснуться, погладить или даже наступить на него. Такой неожиданный ракурс затрагивает не только эстетические, но и этические моменты.

Другой художник Лора Джейкобсон (Laura Jacobson) исследует тему нейропластичности мозга и то, как окружающая среда формирует его. При создании керамических скульптур из серии Resonance Punctuated художница использовала глину, которая, как и мозг, пластична и податлива. Работа представляет из себя девять слепков черепной коробки, буквально наполненных различными артефактами индустриального происхождения. Произведение искусства метафорически представляет, как социальные практики, экономический строй и экологическая ситуация конструируют наш мозг. Под влиянием опыта человеческий мозг становится одновременно твердым (инертным) и хрупким, как глина после обжига.

Нейроискусство также исследует «социальный мозг», проблему «церебрального субъекта», эмпатию и синхронизацию. Художниками в сотрудничестве с нейроучеными создавались различные арт-объекты, в которых участники, например, могли синхронизировать свои мозговые волны. Одно из таких исследований показало, что совместные действия и зрительный контакт улучшают синхронизацию.

Перформанс EEG KISS K. Лансела, Х. Маата изучал, можно ли измерить любовь и страсть научными методами. Участникам предлагалось поцеловаться с партнерами или незнакомцами, пока их нейронная активность измерялась. Этот эксперимент показал трудности измерения таких субъективных переживаний, как любовь и страсть, с помощью объективных научных методов.

Кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН, преподавательница НИУ ВШЭ и РАНХиГС Александра Володина описала, как в практических ситуациях постепенно утверждается идея человека не как универсального существа, а личности с индивидуальным культурным и социальным опытом, а также специфическими двигательными характеристиками. Таким образом, для понимания человека необходимо учитывать эти факторы, а не полагаться на универсальное представление о мозге и поведении.

Создание гибкой и адаптивной среды, которую можно настроить под индивидуальные потребности, является сложной, но выгодной стратегией. Это может потребовать больше усилий, но обеспечит большую гибкость и вариативность для пользователей.

Инклюзивные пространства и доступный дизайн стремятся создать среды, доступные для людей с различными потребностями. Постоптимальность предполагает создание пространств, которые учитывают разнообразие человеческих потребностей, даже если они не являются идеальными для каждого.

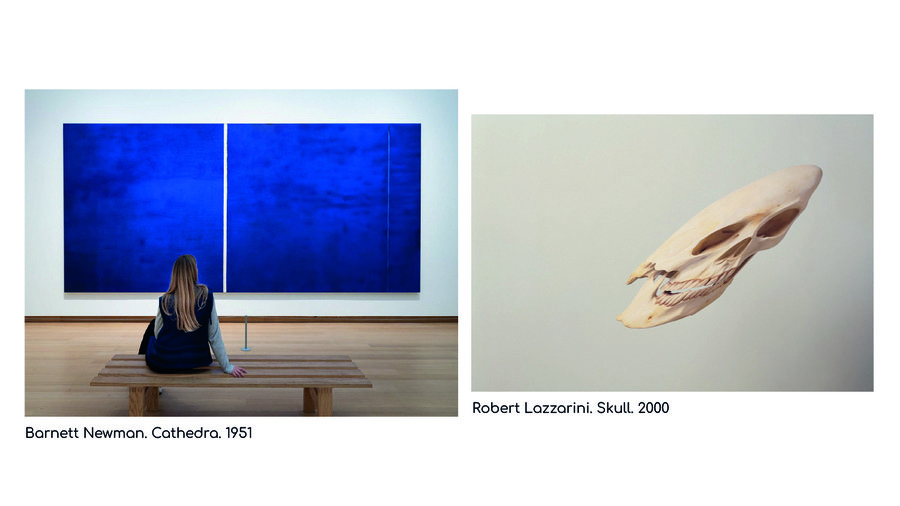

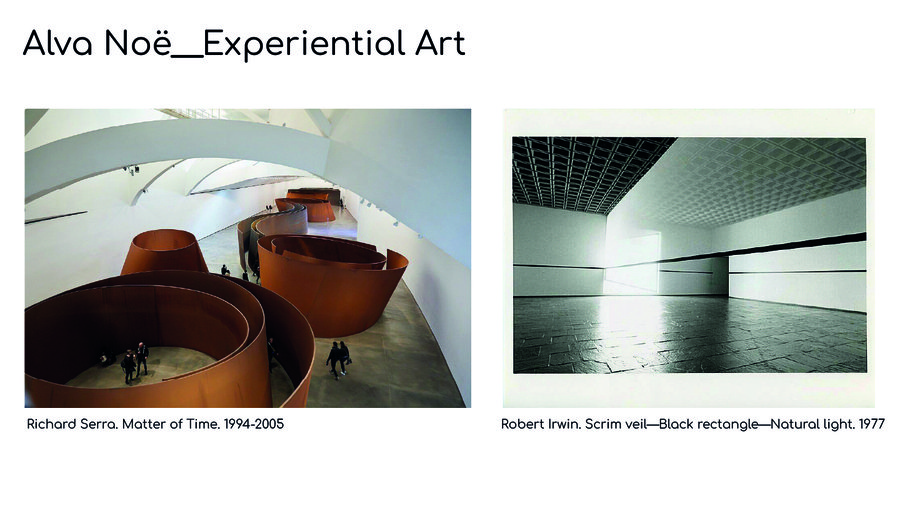

В финале дискуссии Анастасия Тимофеенко касается связи науки с искусством и эстетическим опытом. Философ Альва Ноэ предлагает индуктивную теорию, которая рассматривает восприятие как активный процесс, обусловленный нашей телесностью и сенсомоторной деятельностью.

Ноэ подразумевает, что искусство является воплощением идей и пространством для интенсификации нашего восприятия. Примером этого служит работа Ричарда Серры, которая побуждает зрителей активно исследовать пространство и воспринимать его через свое тело.

Искусство в этой концепции становится средством не просто для интеграции методологий наук о мозге в искусствоведческий дискурс, но и для более глубокого философского и технологического исследования пересечения науки и искусства.

Ноэ также обращает внимание на работу Барнетта Ньюмана, который просил зрителей не отходить далеко от картины. Такое ограничение телесного взаимодействия подрывает привычные паттерны восприятия и побуждает зрителей более интенсивно воспринимать произведение искусства.

Пересечение когнитивной науки и искусства выходит за рамки методологической интеграции и затрагивает более глубокие философские и феноменологические вопросы о природе восприятия, саморефлексии и роли искусства в формировании нашего опыта.

Анастасия высказывает идею о том, что встреча с произведением искусства требует активного участия и достижения со стороны зрителя. Это не пассивное получение определенного значения или опыта, а активный процесс, требующий адаптации и взаимодействия.

Некоторые произведения искусства специально созданы для того, чтобы вывести зрителей из привычных способов восприятия и побудить их по-новому взглянуть на свое телесное поведение. В результате зрители могут более полно осознать и переосмыслить свои нормы и паттерны поведения.

Мероприятие прошло 5 декабря с 18:30 до 22:00 в пространстве HSE CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке HSE CREATIVE HUB, можно узнать на сайте https://creative.hse.ru/hub.