N/A

текст Юрия Гудкова

Фотография как изобретение индустриальной эпохи тесно связана с другим ее порождением — городами. На протяжении истории медиума город представлял себя на фотографической поверхности с совершенно разных сторон. Как лабораторный объект в «Виде из окна в Ле Гра» Ньепса; как источник социальной динамики в фотографиях знаменитых стрит-фотографов; как порождение глобализации в работах Андреаса Гурски; как последствие покорения земного ландшафта в работах фотографов «Новой топографики» и многих других. Главное отличие городов от прочих местностей — в них живут люди. Их повседневность в городском ландшафте образует то, что в художественной литературе называют «жизнью города». Один из взглядов на эту жизнь мы наблюдаем в проекте «N/A» Анастасии Тайлаковой.

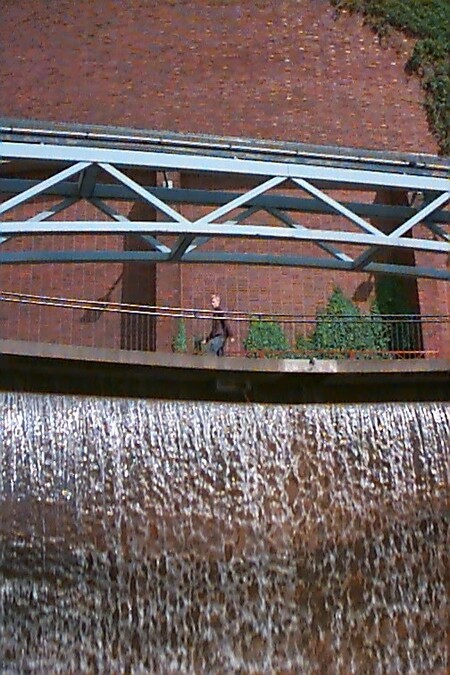

Перед нами — урбанистический пейзаж. Городские и периферийные ландшафты с вкраплениями фигурок людей; узнаваемые и одновременно обезличенные пространства: парки, дороги, спортивные площадки, архитектурные комплексы, пляжи. Стоит отметить выбор сюжетов фотографий — они намеренно незрелищны, а взгляд теряется, пытаясь найти ключевое событие или мотив, который заставил фотографа сделать снимок. К этому добавим цифровое «зерно» — автор использует одну из первых цифровых камер, которая создает крохотные, по сегодняшним меркам, фотографии, испещрённые пикселями. Многие комментаторы называли этот эффект «ностальгическим», я же предположу, что он создает ощущение «безвремения» в изображениях, на которые мы смотрим. Становится трудно понять, из какой глубины прошлого пришли к нам эти фотографии: сделали ли их вчера, несколько лет или даже десятилетий назад?

Даже попытка навязать социо-культурную интерпретацию кажется несостоятельной. Цифровой шум ассоциируется у массового зрителя с техникой из 90-х годов XX века — времени надежд для значительного числа граждан России и стран бывшего СССР. При внимательном рассмотрении можно предположить, что некоторые кадры демонстрируют городские ландшафты Западной Европы, по сути закрытой сегодня для туристов из РФ. Велик соблазн заподозрить, что эти изображения сообщают нам о крушении надежд, о том, как культурная близость (частью которой были и торговые отношения, и туризм) не случилась. Однако манера автора убеждает нас в другом. В фотографиях Тайлаковой нет фокуса ни на объектах, ни на указании конкретных мест. Они предлагают нам, наоборот, определенный «расфокус»: иногда сложно понять, где главный мотив или предмет. Возникает иллюзия, что перед нами — кадр из видеоролика, момент, вырванный из серии действий, логика которых осталась нам неизвестной.

Эти намеренно созданные «размытость» и «незрелищность» полностью противоположны канонам городской (стрит-)фотографии, которая полностью построена на игре с композицией, делая обыденное заметным. Серия «N/A» имеет гораздо больше общего с работами Джеффа Уолла и живописью Герхарда Рихтера. С одной стороны, это лаконичные tableaux vivants, которые разыгрывает перед нами город и его обитатели; с другой — неподвижность фигур приобретает некоторую монументальность. Город на фотографиях Тайлаковой — это пространство продуктивной неопределенности. Сцены, о замысле которых мы ничего не знаем; люди, которые нам не знакомы, не стремятся раскрыть свою суть. Эти снимки предлагают нам продолжить делать то, что мы обычно делаем в жизни — наблюдать. Иногда мы обнаруживаем связь с наблюдаемым и это становиться частью нас самих, но чаще этого не происходит и наблюдаемое остаётся not applicable. Эта серия напоминает нам об устройстве нашего восприятия и о важности того, что остается вне памяти, вне осознания, вне переживания.