Искусство эпохи Романтизма ставило перед собой не только задачу постигнуть необъятное и встретить возвышенное, но и — раскрыть национальную самобытность каждого из народов, населявших Европу.

В России этот период пришелся на правление Александра I, при котором появились первые романтические герои, поэты и бунтари. И затем при Николае I необходимость найти и манифестировать черты национальной идентичности, прежде всего в культуре, выходит на первый план.

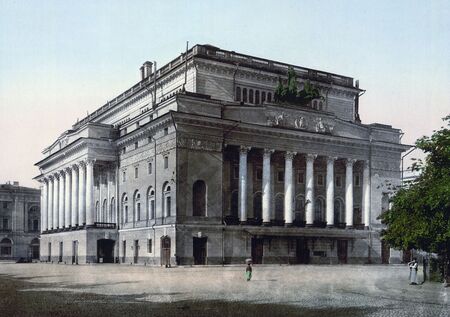

На картинах, рисунках, а со второй половины столетия и на фотографиях можно увидеть, как выглядели русские города в XIX веке. Они красивы, вертикалями храмов высятся над рекой, и жизнь кипит на чисто выметенных площадях. Однако образ России при последних царях, от Николая I до Николая II, никак нельзя представить без Санкт-Петербурга. В эту эпоху он смотрится совсем не так, как столетием раньше. К фантастической пышности барочных дворцов и ампирным колон- надам правительственных зданий прибавляется плотная городская застройка. Вдоль рек и каналов, вдоль проспектов и улиц стык в стык встают фасады — частных особняков и громоздящих этаж на этаж доходных домов.

Александр Иванов. Библейские эскизы. Хождение по водам. 1850-е гг.

В неразрывной каменной ткани в один клубок сплетаются чины и сословия: придворные, служилый люд, торговцы, священники, мастеровые… и город. Он тоже «действующее лицо» — когда одаривающее прекрасным видом, когда пытающее иглами мокрых ветров, когда тревожащее проходными дворами, похожими на тюремные. Не случайно герои художественных произведений в нем никогда от него не свободны, он «обстоятельство места» и диктует им свою волю. Новая столица никогда не нуждалась в том, чтобы зваться Третьим Римом или Вторым Иерусалимом. Разве что Северной Пальмирой или Северной Венецией, но быть «северной» не значит быть «второй». Санкт-Петербург самодостаточен. И он весь здесь, в осязаемой части Вселенной, и не отражается в трансцендентном. Если говорить о мистической власти над душами — эту власть он взял сам.

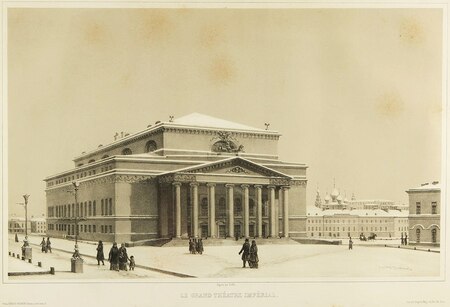

Карло Росси. Александринский театр в Петербурге. 1827–1832 гг. Осип Бове. Здание Большого театра в Москве. 1820-е г.

Все это достаточно точно отражает сложившуюся к тому времени картину мира. Уже в XVIII веке привычное когда-то представление, что за пределами материального, плотского, сотворенного мира, за восьмой хрустальной сферой есть иной, духовный, и, собственно, изначальный мир, тот, где обитают чины небесной иерархии и где на троне восседает сам Творец, все более вытесняется в область эзотерики, в дискурс алхимиков и вольных каменщиков. Наука множила эмпирические знания, полученные опытным путем, в дальних экспедициях, в наблюдениях с оптикой, в хитроумных экспериментах. Необходимо было их преумножать, объяснять и классифицировать. То, что мир оказался сложней, чем описано в Библии, отнюдь не сделало большинство атеистами, но Иной, духовный мир был вытеснен из зоны актуального.

Карл Брюллов. Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приёмной дочерью Амацилией Паччини (Маскарад). Не позднее 1842 г. (фрагмент)

Театральная площадь в день открытия Большого театра после реконструкции. 20 августа 1956 г. Литография с рисунка Василия Садовникова

Потеря связи с трансцендентным не означала обреченность на жизнь прозаическую. Скорее, наоборот, это открывало новые возможности. Романтические тенденции, заметные еще со второй половины XVIII века, получают новый толчок на рубеже 20—30‑х годов следующего столетия. Оставшись наедине с тварным миром, художники сами ощутили себя творцами. Теперь можно было не чувствовать себя подмастерьем Бога и не вполне считаться с божественным Проектом. Литераторы на пространствах книжных листов, художники в границах рам взялись сочинять собственные миры, похожие на реальный, но более яркие и захватывающие, смелее бьющие по чувствам и эмоциям. Как и в век Просвещения, романтизму требовались исторические декорации, например, готические, как фон рыцарских подвигов, или экзотические, где потребность в эротических фантазиях маскировалась в стыдливую викторианскую эпоху сочувствием к судьбам прекрасных рабынь на невольничьих рынках и наложниц в гаремах восточных правителей.

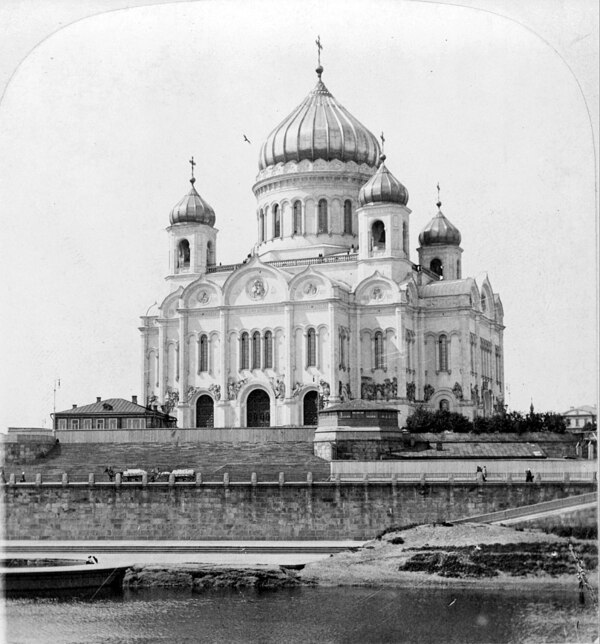

В русской архитектуре XIX века соседствуют строгий неоклассицизм и «русский стиль», в котором используются мотивы допетровского зодчества, элементы, унаследованные от деревянных построек.

Константин Тон. Храм Христа Спасителя. 1839–1883 гг. (до разрушения)

Однако не менее романтичным оказался поиск национальных истоков. Каждый народ Европы в XIX веке стремился демонстрировать древность своей истории. С одной стороны — это респектабельно в принципе, с другой — было важно для предъявления прав на участие в близком разделе наследства Османской империи. В России корней нашлось даже два — византийский, откуда пришла православная вера, и собственно русский, поначалу представлявшийся возникшим при первых Романовых «узорочьем». Здесь счастливо совпали две потребности. Историческое знание было необходимо романтикам и патриотам. Оно же попало в сферу научных интересов позитивистов. К истории можно было относиться теперь так же, как к естествознанию: добывать доказанные факты, исследовать, анализировать, классифицировать, реконструировать.

Константин Тон. Большой Кремлевский дворец. 1838–1849 гг.

Константин Тон. Оружейная палата в Кремле. 1844–1883 гг.

В XIX веке наука в России достигла мирового уровня, что выразилось в важнейших открытиях в области математики, физиологии, физики и астрономии. Мир узнал имена таких выдающихся ученых как Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, А. М. Бутлеров, И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, С. В. Ковалевская и др. Вместе с тем Россия оставалась страной, где большинство населения, в основном крестьянского, продолжало жить в мире донаучных представлений. Остро стоял вопрос грамотности, не хватало школ, научные достижения русских, широко известные в Европе, не могли получить такого же распространения в своей стране. Ситуация стала медленно меняться после отмены крепостного права, когда начался рост городского населения, строительство железных дорог, возникло земское движение и т. д.

Здание Московского университета на Моховой. Построено Матвеем Казаковым в 1786–1793 гг. и перестроено Доменико Жилярди в 1817–1819 гг.

В XIX веке, в эпоху торжества позитивизма, то есть в те времена, когда внимание общества обратилось преимущественно на материальное, познаваемое через ощущения, одним из объектов «естествоиспытательского» интереса стал сам человек — можно сказать, как вид. Изучали химию, физику, ботанику и зоологию, закрашивали белые пятна на географических картах и, естественно, обратили внимание на людей — не только на анатомию, чем пристально занялась медицина, но и на поведенческие аспекты и, конечно, внутренний мир. Этим, само собой, первыми занялись писатели — «инженеры человеческих душ», как их назовут уже в следующем столетии. Душа показывает себя в движении, через мысли и поступки (в том числе не совершённые, что в русской литературе в той же степени важно), поэтому главным литературным жанром становится большая форма, в которой герои проходят широкие отрезки жизненного пути.

Василий Тропинин. Портрет Пушкина. 1827 г. Орест Кипренский. Портрет Екатерины Авдулиной. 1822–1823 гг.

Классический русский роман попадал к адресатам не в одночасье, как сегодня — уже прославленным, обязательным к прочтению и собранным в целый том. Его печатали, главу за главой, в периодических журналах, и, наверное, не мало заинтригованных читателей с нетерпением ждали новой доставки где-нибудьв уездных городках, а то и в затерянных в провинции усадьбах. К хитросплетениям сюжета в этих позже признанных классикой произведениях добавлялось теперь еще одно читательское удовольствие (описанное когда-то Аристотелем в его размышлениях о мимесисе) — радость узнавания, встреча в отточенных образах, лаконичных и точных, с дорогими приметами с детства знакомого. С родными пейзажами, как у художника Шишкина, с чертами быта («Они хранили в жизни мирной / Привычки милой старины…»), с галереей узнаваемых типов, мелькающих то среди блеска столичных балов, то в сонных царствах провинциального быта.

Павел Федотов. «Анкор, еще анкор!», 1851 г.

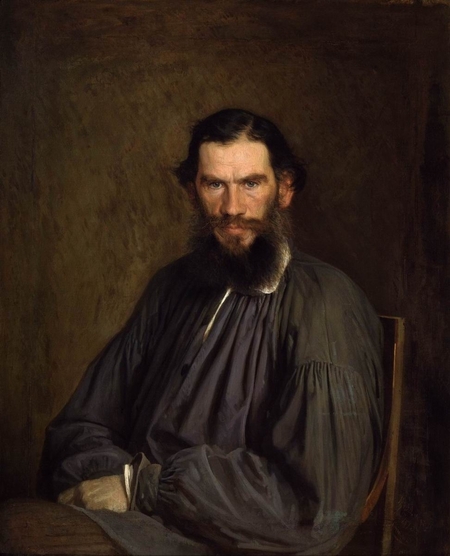

Из них и складывалось пространство текста, среда, в которой ярко проявлялись характеры Евгения Онегина, Чацкого, Татьяны Лариной, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, Родиона Раскольникова и множества других персонажей, чей внутренний мир современные поколения учатся препарировать еще на школьной скамье. Вслед за писателями исследовать личность принялись художники, прежде всего портретисты. Теперь уже не персона решала, какой желала бы предстать перед зрителем. На портретируемых, точнее, на черты их характера началась настоящая охота. Живописцы и графики старательно подмечали манеры, жесты и взгляды позирующих; подбирали наряды и фоны — все для того, чтобы заглядывать в души до самого дна.

Алексей Венецианов. Жница. Сер. 1820-х гг. Павел Федотов. Вдовушка. Вдовушка (с лиловыми обоями). 1851–1852 гг.

Не отставали и мастера бытового жанра, который после известного бунта художников против академических правил сделался самым актуальным для общества. Поначалу речь больше шла о борьбе — с нищетой, за счастье народа, с пороками богачей. Но начиная с семидесятых годов обличительный пафос стал утихать, сменился любованием, коллекционированием характеров и обстоятельств — забавных и трогательных. Героями этих холстов, а также журнальной графики и сюжетов фигурок из фарфора все чаще становятся крестьяне — представители численно превосходящего, но абсолютно бесправного большинства населения Российской империи. Интерес к ним возникал и раньше, например, в правление Екатерины II. Но тогда это больше походило на каталогизацию: стало интересно, какие люди и народы входят в состав растущей державы. Позже, в войну 1812 года, выяснилось, что, когда речь идет о противостоянии общему врагу, народ — верхи и низы — может быть единым.

Алексей Венецианов. На жатве. Лето. Сер. 1820-х гг. Григорий Сорока. Вид на плотину. не позднее 1847 г.

В эпоху Николая I, когда в России, как и в других государствах Европы, вопросы единства нации становятся более актуальными, чем былой «интернационализм» сословных привилегий, необходимость найти и манифестировать черты национальной идентичности, прежде всего в культуре, выходит на первый план. Уловить русский дух и воспроизвести русский стиль — ни на какой иной не похожий, не классический и не готический. Осознать самим и показать загранице —какова она, Русь? Очевидно, в городах черты «русскости» искать не приходилось, слишком «европейскими» стали они после Петра. Получалось, что за истинной народностью, а также за верой, верностью царю и особой мудростью — не ученой, а изначальной, тоже народной — нужно идти по деревням и селам.

Алексей Венецианов. На пашне. Весна. Пер. пол. 1820-х гг.

1850–1870-е гг. Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика. Группа девушек и каменщик с кирпичами.

Крестьяне стали частыми героями художественных произведений. Поэзию, картины и литографии они обжили быстрее, поселившись там и обустроившись; в прозе этот процесс шел медленнее. Глубокие психологические портреты пока не получались — слишком в разных смысловых (а может, и языковых) пространствах, как будто это две разные нации, жили земледельцы и те, кто брался о них рассказать.

Народ безмолвствовал, по крайней мере, на страницах книг и журналов его голос был почти не слышен. В полный голос он заговорил лишь в следующем столетии.

Ж. Л. Монсьер. Портрет А. С. Строганова, президента Академии художеств с 1800 по 1811 гг. 1804 г. Григорий Михайлов. Вторая античная галерея в академии художеств. 1836 г.

В искусстве первой трети XIX-го века русское искусство переживает свой «золотой век» классических сюжетов и изысканных форм, а уже к концу столетия будет пройден этап бунта художников и становления нового визуального языка.

За первые полвека своего существования российская Академия художеств стала центром, вокруг которого сформировалось сообщество профессиональных живописцев, усвоивших как техники, так и ценности европейского искусства, и уже к 1830‑м годам на авансцену выходят новые классики, работавшие в самых разных жанрах. Портрет, занимавший столь важное место в искусстве предыдущей эпохи, продолжает свое развитие: камерные образы, созданные Тропининым, соседствуют с работами Кипренского, кисть которого передает черты не только конкретного человека, но и героя своего времени. Индивидуально-личное и вневременное начала соединились и в образах крестьян Венецианова и Сорокина. При всем внимании к бытовым деталям они пишут не столько жанровые сцены, сколько метафизические пейзажи, где человек является лишь одним из воплощений животворных сил природы.

Карл Брюллов. Храм Аполлона в Фигалии. 1835 г. Карл Брюллов. Аполлон, Нарцисс и Гиацинт музицируют. 1831–1834 гг.

Александр Иванов. Не троль меня (Noli me tangere). 1835 г.

Впрочем, наиболее почетным и значимым жанром с академической точки зрения оставалась историческая живопись. Здесь русское искусство уже сравнялось по уровню с западным и в чем-то превзошло его: если Франции пришлось пережить «романтическую битву» [1] и вызванный ею эстетический раскол, то в русской живописи черты неоклассицизма и романтизма соединились легко и естественно. «Медный змий» Бруни, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Явление Христа народу» Иванова зрелищные, монументальные картины, рассчитанные на то, чтобы вызвать восторг публики и критиков. Внимание к деталям соединяется с эпическим размахом композиции (он ощущается при взгляде на оригинал), при этом авторам удается сохранить салонную изящность «официального вкуса». Казалось бы, русское искусство достигло своей вершины, однако оно еще не было собственно русским.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833 г.

В обзоре Всемирной выставки 1862 года критик Владимир Стасов упрекал отечественных живописцев за «бесхарактерицу» и «раболепство перед чужим искусством, перед чужими школами» [2]. Он требовал от искусства обновления в первую очередь содержательного, поворота от античных мифов и библейских сюжетов к современности. Действительно, жанровая живопись стала привлекать всё больше внимания. Федотов, Перов и другие жанристы писали картины, напоминающие критические выпады против существующего общественного уклада… только эта увлеченность социальной миссией искусства порой приводила к ухудшению живописного качества работ. Нельзя не заметить блеклость колорита в «Проводах покойника» Перова (1865), патетическую плакатность его «Тройки» (1866), а ироничные бытовые зарисовки Федотова ближе по духу карикатуре, чем классической живописи. И все же процесс обновления искусства был запущен.

Павел Федотов. Сватовство майора. 1848 г.

Василий Перов. Проводы покойника. 1865 г. Василий Перов. Тройка. 1866 г.

В 1863 году профессиональное сообщество потряс «бунт четырнадцати» — отказ наиболее талантливых выпускников Академии художеств бороться за большую золотую медаль и пенсионерскую поездку в Италию. Молодые художники хотели вместо «Пира в Валгалле» выбирать тему для конкурсной работы самостоятельно, а получив в этом отказ, подали прошение о выпуске. Этот скандал, впрочем, не привел к окончательному разрыву художников с alma mater, многие «бунтари» впоследствии стали ее преподавателями, а их лидер — Иван Крамской — получил звание академика. Правильнее было бы говорить о стремлении к самостоятельности в выборе как художественных средств, так и институциональных стратегий.

Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок в 1886 году.

Василий Суриков. Взятие снежного городка. 1891 г.

В 1870 году было учреждено Товарищество передвижных художественных выставок, с деятельностью которого советские искусствоведы связывали возникновение новой эстетики, реализма, «русской школы» живописи. Современные исследователи высказываются более осторожно: изначально товарищество создавалось с коммерческими целями, художники получали прибыль от показов работ и их продажи, а также знакомили провинцию с новым искусством [3]. Единой художественной (и тем более политической) программы у пере- движников не было, однако, в творческих поисках каждого из них к концу 1880‑х годов обозначились общие черты, «реальное направление мало-помалу проникало почти всюду, не только в сознание художников, но также в сознание публики» [4].

Исаак Левитан. Грачи прилетели. 1871 г. Николай Ярошенко. Курсистка. 1883 г.

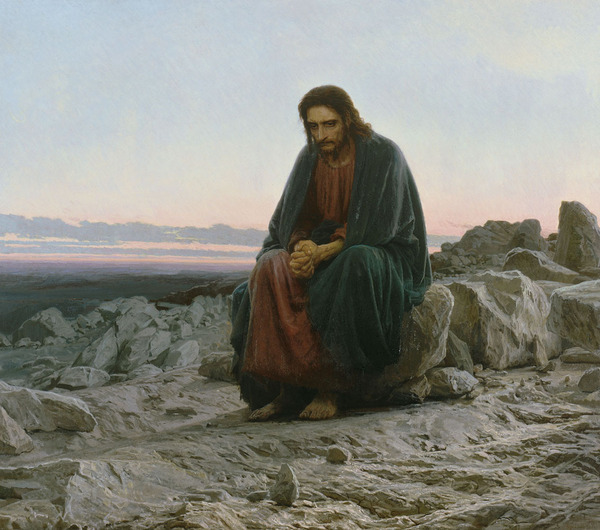

Иван Крамской. Портрет Льва Толстого. 1873 г. Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872 г.

Исаак Левитан. Над вечным покоем. 1894 г.

Наполненные светом уже не итальянского, а северного солнца картины Шишкина и Федора Васильева, лирическая «печальная краса» пейзажей Левитана и Саврасова, портреты современников кисти Крамского, «Московский дворик» Поленова и многие другие полотна — сложились в многоликий образ искусства, «возвратившегося на родину» [5]. Изменился и исторический жанр. Василий Суриков и Николай Ге сумели отразить в сюжетах российской истории не утратившие актуальности конфликты, придать им экспрессию, страсть. А в живописи Ильи Репина нашла выражение идея «хоровой картины» [6], которая передает все оттенки современной жизни в смелой, яркой и технически безупречной живописной манере. Поддерживаемая публикой, критиками, коллекционерами и меценатами русская школа окончательно оформилась на рубеже веков, и ее ждал новый взлет — Серебряный век.

Иван Шишкин. Рожь. 1878 г.

Григорий Мясоедов. Страда. Косцы. 1887 г.

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880–1883 гг.

Текст настоящей лекции приводится по материалам книги Россия: человек и образ мира. Наука, искусство, культура.

Подробнее об этом см.: Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. СПб.: Азбука-классика, 2005.

Стасов В. В. После всемирной выставки (1862) // Современник, № 4, 5. 1863.

Подробнее об этом см.: Шабанов А. Е. Передвижники. Между коммерческим товариществом и художественным движением. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Мясоедов Г. Г. Отчет за первые 15 Передвижных выставок товарищества, 1888 год // Каталог XVI передвижной художественной выставки. СПб., 1888. С. 15–22.

Там же.

Это выражение приписывают критику В. В. Стасову.