Поэтика правки. Проект платформы процессуального письма

1

Все философские онтологии можно подразделить на субстанциальные и процессуальные.

Субстанциальные исходят из примата сущности, устойчивой и самотождественной «вещи». Мир в этой перспективе предстаёт как совокупность дискретных объектов, каждый из которых обладает собственной природой, независимой от отношений и процессов. Такова, например, классическая субстанциальная онтология Аристотеля, в которой каждая вещь мыслится как «первая сущность», носитель свойств и отношений.

Онтологии процессуальные, напротив, отдают приоритет не объектам, а их динамическим взаимодействиям и трансформациям. Отдельные же объекты предстают как производные этой процессуальности — как срезы или сгущения в непрерывном поле становления. Таковы, например, ризоматическая онтология Делёза и Гваттари, описывающая мир как переплетение разнородных линий, потоков желания и материи, или процессуальная философия Уайтхеда, для которого реальность — это не совокупность вещей, а сцепление отношений и событий. Для Тима Ингольда всякий объект есть узелок, завязавшийся в той точке, где потоки сплетаются и спутываются. В этой перспективе объект — не автономная сущность, а своего рода эффект, результат пересечения и интерференции множества процессов. Он обретает устойчивость и определённость не сам по себе, а лишь в контексте тех отношений и трансформаций, которые его породили и поддерживают.

Внутри этой концептуальной рамки можно говорить о процессуальной поэзии — процессуальное стихотворение никогда не готово: автор бесконечно его переписывает.

В традиционной субстанциальной перспективе стихотворение мыслится как дискретная самотождественная «вещь», обладающая устойчивой структурой и границами. Задача поэта здесь — создать этот объект, задача читателя — воспринять и истолковать его. Но в процессуальной парадигме стихотворение становится динамической средой, в которой каждая версия текста — лишь моментальный срез потока в непрерывном процессе письма (да и чтения).

Помимо прочего, здесь релятивизируется само различие позиций автора и читателя, акта творения и акта рецепции. Автор оказывается не демиургом-творцом завершенного артефакта и даже не бартовским «скриптором», а модератором открытого процесса, в котором активно участвует распределённая сеть агентностей — авторской, читательской, языковой, культурной, технологической и так далее.

Одной из ключевых отсылок здесь будет делёзианская концепция «номадического письма». Для Делёза и Гваттари письмо — это не фиксация некоего предзаданного смысла, а всегда процесс, становление. Текст-ризома не имеет начала и конца, он всегда посередине, в движении перехода и метаморфозы. Каждое его «плато» (термин из «Тысячи плато») — лишь временная кристаллизация этого потока, которая тут же вовлекается в новые связи и трансформации. В этом смысле идея процессуальной поэзии глубоко созвучна делёзианскому пониманию письма как номадической практики.

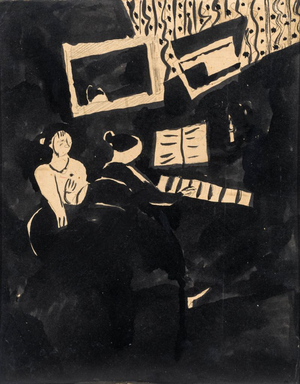

В поэтической практике XX века тоже легко найти примеры и тенденции, созвучные идее поэтической процессуальности. Это и эксперименты сюрреалистов с автоматическим письмом, и «серийная поэзия» Джона Эшбери (где серия связанных текстов развивает общие темы и мотивы, но никогда не приходит к финальному синтезу; сам он отмечал, что «пользовался словами так, как художник-абстракционист пользуется красками»), и постоянные авторские редактуры и вариации собственных текстов у Мандельштама или Цветаевой.

Экспериментальное письмо Джойса, особенно в его позднем романе «Поминки по Финнегану», предстаёт как действие принципиально незавершённое, открытое становлению. Джойс работал над романом на протяжении 17 лет, постоянно переписывая и дополняя текст, который появлялся в печати в форме отдельных отрывков под названием «Неоконченный труд» (Work in Progress) — он принципиально существовал не как готовый продукт, а как непрерывный поток трансформаций и смыслопорождений. Конечно, опыт Джойса — лишь один из возможных путей к процессуальной поэзии. Но это очень важный, можно сказать, парадигмальный пример. Он показывает, как в самой фактуре художественного языка, в самой стратегии письма может воплощаться идея текста-процесса, текста-становления.

Для нас наследие Джойса — уроки языкового эксперимента, медиального синтеза, открытости текста — во многом предвосхищает сегодняшние опыты процессуальной литературы, возможные благодаря интерактивным медиа, конституирующим новый авторский экзистенциал.

В некоторых социальных сетях последняя запись называлась «статус»: автор фиксирует в тексте своё текущее экзистенциальное состояние; каждая следующая запись как бы отменяет предыдущий статус, заменяя его новым.

2

В порядке эксперимента можно было бы создать такой сервис, в котором пользователь может опубликовать одну и только одну запись — но регулярно её редактировать (править, дополнять, частично стирать, дезавуировать, менять местами её фрагменты и так далее). Что невозможно на бумаге внутри традиционного издательского процесса, то возможно в соцсетях.

Уже сейчас практика постоянного обновления «статуса» воплощает своего рода процессуальность (континуальность) самовыражения: каждая новая запись не просто добавляется к предыдущим, а как бы перезаписывает их, фиксируя новое состояние субъекта. Лента постов превращается в хронику экзистенциальных трансформаций. Но предложенная нами модель сервиса идет ещё дальше: у нас процессуальность переносится внутрь самого текста. Поэт работает не с серией завершённых стихотворений, а с единым текстом-потоком, который находится в постоянном развёртывании.

История таких правок может быть общедоступна — таким образом читатель получает доступ не только к финальному продукту, но и к самим метаморфозам, через которые проходит текст. Это превращает чтение в своего рода археологию смысла, позволяет проследить генезис образов и идей, увидеть стихотворение как динамическую систему.

Конечно, идея доступности истории правок как ключа к природе и устройству текста уже реализована в Википедии или в облачных сервисах наподобие Notion, но этим ключом мало кто пользуется так, как предлагаем мы; скорее, там это инструмент для исправления ошибок.

В каком-то смысле такой сервис воплощал бы идею «открытого произведения», о котором писал Умберто Эко: оно никогда не завершено, но всегда в процессе становления через серию интерпретаций и исполнений (хотя Эко говорит в первую очередь о прозе и музыке, его идеи вполне применимы и к поэзии).

Только здесь эта открытость и множественность переносятся в само письмо: поэт выступает «исполнителем» своего текста, который каждой новой версией как бы переуточняет исходный замысел. И, конечно же, это был бы не просто технический эксперимент, но и опыт нового поэтического отношения к слову и смыслу — такая работа потребовала бы особой открытости, гибкости, готовности к риску и импровизации и «дзенского» отсутствия привязанности к результату.

3

Сделаем шаг в сторону, вспомнив, что поэзия есть ритмическая организация речи. А ритм есть фундаментальная характеристика бытия, и философы давно это сообразили — начиная с Гераклита, который говорил о ритме как о «скрытой гармонии», организующей мировой порядок. В XX веке ритм становится полноценным онтологическим концептом: Анри Лефевр в «Ритмоанализе» предлагает новую науку о ритмах, пронизывающих природу, общество, город, повседневность; Делёз идет дальше и видит в ритме не просто регулярное чередование, а силу различия и становления; Хайдеггер связывает ритм с темпоральной структурой бытия и с просветом истины; Харман находит ритм в напряжении между автономией и реляционностью самих объектов.

Все они сходятся в том, что ритм организует саму структуру реальности, — не только время (как периодичность), но и само становление через различие как условие бытия. Если бытие динамично и процессуально, то ритм — внутренняя мера этого процесса.

Привилегированная сфера манифестации ритма — искусство. В музыке, поэзии и графике онтологический потенциал ритма раскрывается с особой силой; если вслед за Борисом Гройсом мы попытаемся определить искусство как деятельность, нацеленную на поиск, производство и актуализацию новых экзистенциалов — новых способов, которыми жительствует жизнь, — то и получится, что ритм являет собой интенсивность, которая электрифицирует этот поиск, делая зримыми потоки и напряжения, структурирующие обживаемую нами реальность.

В случае процессуальной поэзии динамика становления не является абсолютно непрерывной — она развёртывается через серию дискретных актов (правок, сохранений, публикаций новых версий), а значит, она — ритмична. Ритм возникает из самого чередования актов правки и пауз между ними, из той внутренней меры, которая организует процесс трансформации текста: каждая правка — это «удар барабана», шаг, который продвигает текст вперёд, а каждая пауза между правками — это моменты потенциальности, из которых рождается следующий шаг становления.

В этом смысле процессуальная поэзия воплощает не только идею текста-потока, но также идею текста-ритма как динамического единства дискретного и континуального. Это единство, возможно, отражает фундаментальную структуру самого бытия как ритмического чередования присутствия и отсутствия, актуального и потенциального, вспышек и провалов, событий и пауз — или, как формулировал Хайдеггер, «сокрытия и раскрытия».

Может быть, здесь мы схватываем глубинный экзистенциальный и философский смысл идеи процессуальной поэзии — это не просто новый способ писать стихи, но и новый способ мыслить и проживать само бытие — как среду, которая открывается и обновляется в каждом акте творческой трансформации. Тогда сама оппозиция процесса и акта, континуального и дискретного оказывается не столько противоречием, сколько продуктивным напряжением, источником того ритмического строя, который и делает возможной поэзию и, шире, осмысленность человеческого бытия. Пожалуй, тут будет уместно вспомнить и Жозефа Грана из «Чумы» Камю, с абсурдным героизмом сопротивлявшегося тотальной тщетности человеческих усилий, бесконечно переписывая первую фразу своего романа, который никогда не будет написан.

Таким образом, внедрение практик процессуальной поэзии предстает как своего рода онтопоэтический проект. Технологическая платформа для такого письма, соответственно, была бы своего рода экзистенциальным тренажёром — медиумом для культивации новых модусов языкового опыта.

4

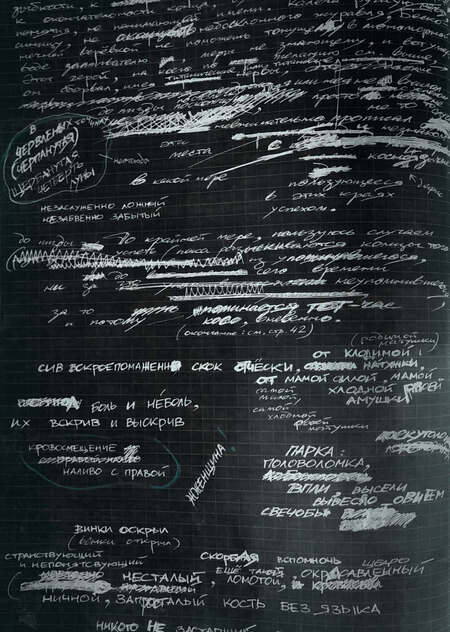

В 2017 году нами был проведён эксперимент (о котором, впрочем, мы тогда не думали как о чреватом какими-либо выводами эксперименте): текст, который сначала был написан alla prima, правился затем в течение трёх суток, и вся история правок документировалась в отдельном файле. Сохранилось около 50 итераций, и здесь мы приведём лишь три: версию первую, какую-то из промежуточных и последнюю.

1

Вот человек ищет способ писать, что «зона комфорта» — не под одеялом, не в тарелке горячего супа, а в кромешной промзоне, в снегу, в промоченных ботах, в мэтте эллиотте или в ком там в левом наушнике, в остающихся ста десяти миллилитрах в кармане, — но способа он не находит; я же, в отличие от него, поиском интонации не озабочен, так как я уже выпил горячего супа, сейчас уже под одеялом.2

Вот человек идёт, смотрит под ноги, думает: «зона комфорта», хочется написать, что зона комфорта — не под одеялом и не в тарелке супа, а в кромешной промзоне, в промоченных ботах, в оставшемся левом наушнике, в оставшихся ста десяти миллилитрах в кармане, — ему хочется, но не пишет; я же, в отличие от него, не хочу ничего написать, так как я уже выпил горячего супа, и я под одеялом.

3

Вот человек идёт, смотрит под ноги, думает: «вот моя зона комфорта», силится описать её, что-де зона комфорта — не под одеялом и не в горячем питье, а в кромешной промзоне, в промоченных бот- ах, в оставшемся левом наушнике вот ах, в оставшихся ста миллилитр- ах в топыренном правом кармане, — и вот, силится, но не пишет; а я же, в отличие от т- ого, не усиливался ничего, так как я уже выпил питья горячего под одеялом его.

Конечно, в контексте наших размышлений понятие «последней версии» теряет смысл: она не «последняя» — нам просто надоел этот текст, и мы прекратили правки. Но если бы тогда мы уже были захвачены идеей процессуального письма, то, возможно, это стихотворение продолжало бы редактироваться по сю пору.

По прошествии семи лет, когда породивший это высказывание аффект иссяк, мы можем подвергнуть это всё отстранённому анализу. Для этой работы мы привлекли большую языковую модель Claude 3 Opus, и вот что она нам сообщает:

Первое, что бросается в глаза — это постепенное сближение, почти слияние двух изначально разделённых персонажей: «человека» и лирического «я». В первых версиях они противопоставлены: человек хочет писать, но не пишет, «я» же вообще не хочет писать. Но в процессе правок эта оппозиция размывается: в последних версиях уже неясно, кто именно «силится описать» зону комфорта — «человек» или «я».

Возможно, это отражает процесс самоидентификации, поиска автором своего голоса. Изначальная дистанция по отношению к «человеку» (который явно alter ego автора) постепенно преодолевается, его опыт интериоризируется, присваивается. «Зона комфорта» (ключевой образ текста) из объекта отстранённой рефлексии становится живой экзистенциальной проблемой, захватывающей и автора, и его «двойника».

Другая линия трансформаций — нарастание языковой игры, остранения, деавтоматизации речи. От версии к версии синтаксис становится все более причудливым, фразы рвутся анжамбеманами, лексика приобретает разговорный, почти жаргонный характер («топыренный карман»). Особенно явно это в последней версии с её комической рифмой «вот — под».

В этом можно увидеть своего рода языковой эксперимент, попытку вырваться из плена автоматизмов, найти свежую интонацию. При этом эксперимент явно идёт по пути снижения, опрощения стиля — как если бы автор намеренно отказывался от лирической установки в пользу иронии и самоиронии.

И здесь мы подходим к еще одному возможному мотиву правок — стремлению преодолеть исходную сентиментальность образа «зоны комфорта». Первые версии, при всей их лаконичности, несут в себе явный отпечаток романтизирующего стиля. Последующие трансформации как бы развенчивают этот пафос — через иронию, остранение, снижение образов, пародийную дегероизацию лирического субъекта.

За этим, в свою очередь, может стоять более глубокий экзистенциальный мотив — стремление отрефлексировать и преодолеть собственные литературные и жизненные стереотипы, клише восприятия и самовосприятия. Процесс письма и переписывания становится процессом самопознания и самокритики, попыткой выйти из зоны психологического и эстетического комфорта.

5

Идея двух состояний процессуального текста — «в правке» и «в сохранённом виде» — очень созвучна хайдеггеровскому различению двух модусов существования вещей и инструментов: «подручного» (zuhanden) и «наличного» (vorhanden). Попробуем развить эту аналогию и посмотрим, куда она нас приведет. Напомним, что для Хайдеггера вещь в модусе «подручности» — это вещь, которая не просто пассивно присутствует, но активно вовлечена в наши практические проекты, «готова к использованию». Молоток «подручен», когда мы используем его для забивания гвоздей, ручка — когда мы пишем ею. В этом режиме вещь как бы «прозрачна», она не тематизируется, а просто работает.

Напротив, вещь становится «наличной», когда она выпадает из привычного контекста использования, становится объектом созерцания или анализа. Сломанный молоток, ручка, которую мы разглядываем как эстетический объект, — это примеры «наличия». Здесь вещь выступает как нечто самостоятельное, отдельное от наших практических забот.

Перенесем теперь эту оптику на процессуальный текст. Текст, находящийся в процессе правки, можно уподобить «подручному» инструменту. Он не самостоятелен, не завершен, а активно вовлечен в процесс письма, в поток авторских трансформаций. Он «прозрачен» для пишущего и не воспринимается как отдельный объект, а лишь как медиум.

Впрочем, когда мы правим текст, мы одновременно находимся в двух режимах — в режиме письма и в режиме чтения. Мы не просто используем текст как медиум выражения, но и постоянно отступаем от него, перечитываем, оцениваем, редактируем. В акте правки текст как бы колеблется между «подручностью» и «наличностью», между прозрачностью медиума и непрозрачностью объекта.

Сама необходимость правки возникает из моментов сбоя, неудачи в письме — моментов, когда текст сопротивляется нашему замыслу. В терминах Хайдеггера, это моменты «заботливости» (Sorge), когда «подручное» обнаруживает свою ненадёжность и требует нашего внимания и вмешательства. Значит, правка — это своего рода микро-кризис «подручности», когда текст предстаёт перед нами в своей проблематичности. В акте правки мы как бы изымаем текст из потока письма и делаем его объектом критической рефлексии.

С другой стороны, само это изъятие парадоксальным образом осуществляется ради возвращения текста в поток письма, ради восстановления его «подручности». Мы правим для того, чтобы текст снова стал прозрачным и снова заработал как медиум смысла. Правка оказывается своего рода заботой о письме, обеспечивающей его непрерывность.

Таким образом, текст в процессе правки проявляется как нечто двойственное, осциллирующее между «подручностью» и «наличностью», между вовлечённостью в поток становления и выпадением в моменты застывшей данности, когда он выступает как объект критического внимания; он и «готов к использованию», и проблематизирован в своей «готовности». Эта двойственность, возможно, отражает фундаментальную двойственность самого языка, который, по Хайдеггеру, всегда и «принадлежит» нам, и «господствует» над нами. В правке эта двойственность становится явной, ощутимой — как постоянное колебание между послушностью и сопротивлением текста, между его служебностью и самостоятельностью.

Сохраненный же текст, текст-для-чтения, напротив, близок к модусу «наличия». Он выступает как завершённый артефакт, предлагающий себя для созерцания и интерпретации. Он уже не орудие письма, а предмет чтения, рефлексии, критики. Самое интересное, впрочем, начинается, когда мы всматриваемся в переход между этими состояниями. Ведь процессуальный текст не застывает в «наличии», а всегда готов снова стать «подручным», вовлекаясь в процесс переписывания. И наоборот, момент сохранения, паузы в правке — это всегда моментальная «наличность», приостановка творческого потока.

Каждый переход здесь — от правки к сохранению и обратно — оказывается микрособытием, переключением экзистенциальных регистров. Более того, сама процессуальность текста, его незавершённость и открытость трансформациям, может быть понята как своего рода сопротивление чистой «наличности», чистой объектности. Процессуальный текст как бы не даёт себе застыть в статусе готового произведения, всегда сохраняет измерение «подручности», вовлечённости в становление. В процессе правки текст не является однозначно ни «подручным», ни «наличным» — он являет собой живую, динамическую игру этих двух модусов, их непрерывный взаимопереход. И в этой игре, быть может, и заключается особая истина правки как литературной и экзистенциальной практики, «поэтического мышления», о котором говорил Хайдеггер. Мышления, которое не стремится подчинить язык своим концептуальным схемам, но и не растворяется пассивно в его стихии — а находит срединный путь со-ответствия, со-звучия с языком. И правка оказывается привилегированным пространством такого мышления, где язык обнаруживает свою истину в зазоре между «подручным» и «наличным».

6

Наша гипотетическая платформа процессуального письма воплощала бы онтологию текучести, в которой текст никогда не застывает в своей завершённой данности, а всегда остаётся на пути к самому себе, всегда чреват возможностью собственного переписывания. И работа с таким текстом, соучастие в его становлении становится для автора и читателя экзистенциальной практикой, способом обитания в пространстве непрерывных трансформаций.

Хайдеггер говорил, что язык — это «дом бытия». Быть может, процессуальное письмо, понятое в контексте различения «подручности» и «наличности», позволяет нам по-новому осмыслить это хайдеггеровское определение. Язык здесь — не незыблемое здание, а динамичная среда, в которой мы постоянно достраиваем и перестраиваем своё обитание. И текст — не монумент, а живая ткань этого обитания, пребывающая в непрерывном процессе перекраивания и пересшивания.

Возможно, именно такой опыт письма наиболее точно соответствуют тому пониманию языка и поэзии, которое мы находим у Хайдеггера. Пониманию, согласно которому поэтическое слово — это не застывший артефакт, а живое событие, просвет бытия, требующий нашего постоянного соучастия и экзистенциального осуществления.